QQ名片作为腾讯生态中个人社交形象的浓缩载体,点赞功能不仅是互动符号,更被赋予“社交认可度”的隐性价值。在这种认知驱动下,“QQ名片刷赞”逐渐从边缘行为演变为部分用户追逐的“社交捷径”。但这一行为真的能带来预期的效果吗?其背后潜藏的风险又是否被充分认知?要回答这些问题,需从“有效性”与“安全性”两个维度展开深度剖析,剥离表象,还原本质。

一、“有效”的幻觉:虚假繁荣与真实价值的背离

刷赞的核心诉求在于“提升社交形象”,但这种“提升”究竟是真实价值积累,还是自我安慰的幻觉?从社交心理学角度看,点赞数本质上是“社会证明”的量化指标——当用户看到高赞名片,会潜意识认为“此人社交能力强、受欢迎”。然而,刷赞制造的点赞数恰恰是“无源之水”,缺乏真实互动的支撑。

首先,虚假点赞无法转化为社交资本。QQ名片的点赞场景多限于好友列表、群聊名片展示等弱关系链,强关系好友(如亲密朋友、同事)往往能一眼分辨出“异常点赞”(例如短时间内点赞数暴增、点赞者多为陌生小号)。这种“被识破的虚假”不仅无法提升形象,反而可能引发信任危机,被贴上“虚荣”“造假”的标签。其次,从平台算法逻辑看,QQ的社交推荐机制更注重互动质量(如评论、私聊、动态互动),而非单纯的点赞数量。一个长期无动态、却突然拥有高赞的名片,反而可能被算法判定为“异常账号”,降低在社交场景中的曝光权重——这无疑与刷赞用户“提升存在感”的初衷背道而驰。

更深层的矛盾在于,刷赞本质是用“数据造假”替代“价值创造”。真正有吸引力的社交形象,源于持续的内容输出、真实的情感连接或独特的个人标签,而非冰冷的数字。当用户沉迷于刷赞制造的虚假繁荣时,反而会忽视对真实社交关系的经营,最终陷入“越刷越空虚,越空虚越刷”的恶性循环。

二、“安全”的雷区:从账号风险到法律边界的多重威胁

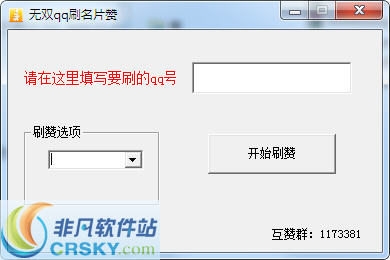

相较于“有效性”的虚幻,“安全性”的隐患更为现实且直接。刷赞行为通常依赖第三方工具或平台,这些渠道往往暗藏多重风险,远非“一键提升”那么简单。

最直接的风险是账号安全。多数刷赞服务要求用户提供QQ账号密码,甚至手机号、身份信息以“验证身份”。这些信息一旦泄露,轻则被盗取好友、发送垃圾广告,重则绑定支付功能的微信、QQ钱包可能面临被盗刷风险——2023年腾讯安全报告显示,因第三方工具导致的账号盗用事件中,超60%涉及“点赞、刷票类虚假服务”。此外,部分刷赞软件会植入木马程序,用户在操作过程中,手机通讯录、聊天记录等隐私数据可能被窃取,甚至成为“肉鸡”,参与网络攻击。

其次是平台规则的严厉打击。腾讯《QQ软件许可及服务协议》明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方手段干扰QQ正常运行”,刷赞行为属于典型的“数据作弊”。一旦被系统识别(例如通过异常点赞时间分布、IP地址异常等算法监测),轻则点赞数被清零、功能受限,重则可能导致账号永久封禁。对于依赖QQ进行商业活动的用户(如微商、主播),封号更意味着直接经济损失。

更易被忽视的是法律风险。部分刷赞平台以“工作室”“科技公司”名义运营,实则从事非法数据交易。根据《网络安全法》及《个人信息保护法》,非法获取、出售公民个人信息,或提供用于作弊的程序工具,均涉嫌违法。2022年浙江某地警方就破获了一起“QQ刷赞产业链”,涉案人员通过开发作弊软件、倒卖账号信息,非法获利数百万元,最终因侵犯公民个人信息罪获刑。用户若主动参与刷赞,虽不直接构成犯罪,但可能成为违法行为的“帮凶”,需承担相应的法律责任。

三、行为背后的逻辑:社交焦虑与“捷径”陷阱的合谋

刷赞现象的泛滥,本质上是社交焦虑与“捷径心理”共同作用的结果。在社交媒体时代,个人形象被高度数据化,点赞数、好友数、动态浏览量等成为“社交价值”的量化标准。当现实中的社交积累无法满足对“高价值形象”的期待时,部分用户便会转向刷赞这类“低成本高回报”的捷径。

这种心理在年轻群体中尤为突出。青少年正处于自我认同建立期,对同伴认可的需求强烈,QQ名片作为“线上身份名片”,其点赞数直接影响其社交自信。而成年用户中,微商、主播等群体则将高赞视为“可信度背书”——他们相信“点赞数越多,客户越信任”,却忽视了真实口碑才是商业立足的根本。

然而,“捷径”往往是最大的陷阱。刷赞看似节省了时间精力,实则需要承担账号风险、法律风险及社交信任成本;看似获得了“即时满足”,却因缺乏真实互动根基,无法转化为长期的社交价值。正如社会学家欧文·戈夫曼提出的“拟剧理论”,社交媒体是个人表演的“前台”,刷赞则是用“道具”掩盖演技的拙劣,一旦“后台”的真实被揭穿,“表演”便轰然倒塌。

四、回归本质:社交价值的真实内核在于“真诚”

剥离刷赞的表象,其核心矛盾在于“虚假数据”与“真实社交”的冲突。QQ名片的真正价值,不在于冰冷的点赞数字,而在于它所承载的社交关系网络——是好友间的真诚互动,是兴趣社群里的思想碰撞,是工作场景中的高效协作。这些真实连接无法通过刷赞复制,却能带来远超数字的情感价值与实际帮助。

对普通用户而言,与其沉迷于刷赞制造的虚假繁荣,不如将精力放在经营真实社交关系上:定期更新动态分享生活,主动与好友互动评论,参与社群话题讨论。这些“慢功夫”或许无法让点赞数一夜暴涨,却能积累真正的社交资本——当遇到困难时,好友的援手比高赞数字更有温度;当需要合作时,长期的信任背书比虚假的“人气数据”更有说服力。

对平台而言,打击刷赞不仅是维护生态健康的需要,更是对用户社交体验的保护。近年来,腾讯通过升级算法识别、优化举报机制、加强用户教育等措施,已让刷赞行为“无处遁形”。这种治理逻辑的本质,是让社交回归“真诚”的初心——毕竟,一个健康的社会交往环境,不该被虚假数据主导,而应由真实情感与价值连接构筑。

当虚拟的点赞数字无法兑换真实的社交信任,刷赞的“有效”便成了镜花水月;当账号安全与个人信息成为代价,所谓的“捷径”早已暗藏深渊。与其在数据的泡沫中自我陶醉,不如回归社交的本质:用真诚连接他人,用价值证明自己——这,才是QQ名片乃至所有社交平台最该有的“点赞”逻辑。