QQ名片刷赞的现象,早已不是新鲜事。从学生党到职场人,不少人在打开QQ名片时,会下意识关注那个不断跳动的赞数,甚至有人专门寻找“刷赞工具”或“互助群”,只为让自己的名片点赞量再高一些。这种看似微不足道的数字游戏,背后却藏着复杂的社交逻辑与心理动因。QQ名片刷赞的本质,是数字时代社交认同焦虑与虚拟形象管理的集中体现,其背后既有对“被看见”的渴望,也有对社交规则的无奈妥协,更有对自我价值的另类投射。

一、社交货币:点赞量作为“社交可见性”的硬通货

在社交网络中,信息过载让个体注意力成为稀缺资源。QQ作为国民级社交工具,其名片不仅是个人信息的载体,更是“社交可见性”的微型展台。点赞量,这个看似简单的互动数据,逐渐异化为一种“社交货币”——高赞数意味着更高的曝光度、更强的社交存在感,甚至隐含着“受欢迎程度”的社会评价。对许多用户而言,QQ名片上的赞数,就像现实中的“名片头衔”,是无声的身份标识。当看到同龄人、同事的名片赞数达到四位数、五位数时,一种“落后于社交圈”的焦虑便会油然而生,驱使他们通过刷赞来补足这种“社交货币”,避免在虚拟社交场域中“掉价”。

这种焦虑在年轻群体中尤为明显。中学生可能因好友列表多为同学,点赞量直接关联“人缘好坏”;大学生则可能将高赞数视为“社交能力”的证明,甚至在社团招新、兼职面试时,下意识展示QQ名片以获取信任。职场中,虽然公开讨论点赞量显得“不成熟”,但私下里,不少HR会通过候选人的社交动态(包括QQ名片互动)侧面判断其“外向度”或“资源整合能力”。在这种“数据即实力”的隐性评价体系下,刷赞行为便有了生存土壤——它不是简单的虚荣心作祟,而是个体对社交场域规则的一种被动适应。

二、群体压力:从众心理与“数字攀比”的隐形推手

人类是社会性动物,对“群体归属感”的需求根植于本能。在QQ的社交生态中,点赞行为天然带有“互动仪式”的属性:你赞我,我回赞,一来一间便完成了情感连接的确认。当这种仪式被数据化——点赞量成为衡量“互动热度”的标尺——群体压力便开始形成。打开班级群、同事群,发现大家都在为彼此的名片点赞,甚至有人在群里发起“互助点赞”活动,这种“你不赞就显得不合群”的氛围,会迫使个体加入刷赞大军。

更深层的压力来自“数字攀比”。心理学中的“社会比较理论”指出,个体通过与他人比较来评估自我价值。在QQ名片的虚拟空间里,点赞量成了最直观的比较维度。当看到好友A的赞数是自己的5倍,而自己与A的社交圈层相似时,“是不是我不够受欢迎?”“是不是我的内容不够有趣?”的自我怀疑便会滋生。为了消除这种落差感,部分用户选择“走捷径”——通过刷赞快速提升数据,从而在心理上获得与“高赞好友”平起平坐的平衡感。这种攀比并非恶意竞争,而是个体在维护自我形象时,对“相对剥夺感”的本能防御。

三、虚拟形象构建:自我价值投射与“数字人设”的维护

QQ名片是用户精心打造的“数字身份橱窗”,从头像、签名到背景图,每一项都在传递“我是谁”“我想成为谁”的信息。而点赞量,则是这个橱窗中最耀眼的“装饰品”。对许多用户而言,高赞数意味着“我的形象得到了认可”“我的价值被他人肯定”,这种正向反馈会激活大脑的奖励机制,带来短暂的愉悦感。因此,刷赞行为本质上是一种“自我价值投射”——通过数字的堆砌,强化理想中的“数字人设”。

比如,一个热爱摄影的年轻人,可能会将作品设置为QQ名片背景,并期待通过高赞数证明自己的“审美能力”;一个创业者,则可能将名片简介写得“高大上”,用高赞数营造“资源丰富”的假象,以此吸引潜在合作伙伴。在这里,赞数不再是真实互动的体现,而成了“人设”的道具。正如戈夫曼的“拟剧理论”所言,个体在社会舞台上会主动管理“前台形象”,而QQ名片的点赞量,正是用户在虚拟舞台上精心设计的“舞台灯光”——即使台下观众寥寥,也要让灯光看起来足够璀璨。

四、商业逻辑与平台生态:被忽视的“隐性推手”

除了用户心理与社交压力,QQ名片的平台机制与商业逻辑也在暗中助推刷赞行为。早期的QQ版本曾将“名片赞数”作为“等级”或“特权”的参考指标,虽然后续调整,但“高赞=高活跃度”的算法逻辑仍隐含在系统推荐中——比如,赞数高的用户更容易被系统推荐给陌生人,其动态也可能获得更多曝光。这种“数据优先”的推荐机制,无形中鼓励用户通过刷赞来争取流量。

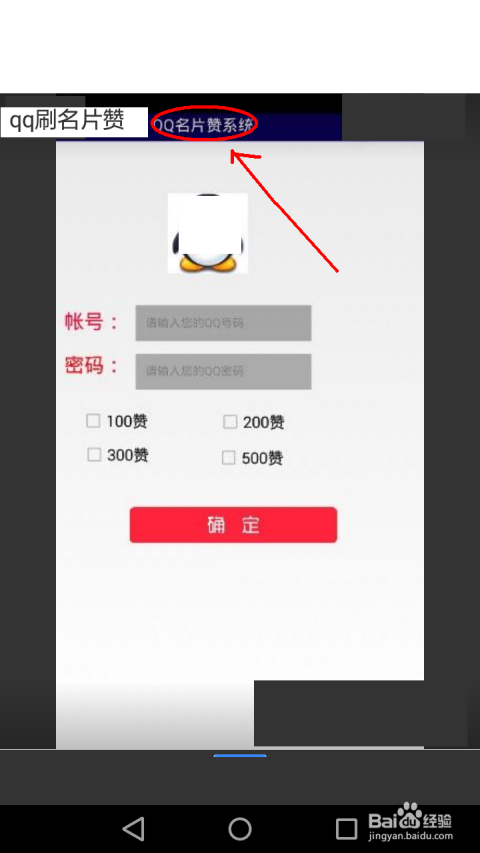

此外,黑色产业链的介入也让刷赞变得“便捷”。网络上充斥着“QQ名片刷赞10元1000赞”的广告,甚至有开发者推出“互助刷赞”小程序,用户只需完成简单任务(如关注公众号、下载APP)即可获取点赞。这些工具降低了刷赞门槛,让原本需要“真实社交”才能获得的数字,变成了可以批量生产的“商品”。当刷赞从“个人行为”演变为“产业链”,其背后是对用户数据需求的精准捕捉——在流量经济的驱动下,用户的“社交焦虑”成了可变现的“流量密码”。

结语:回归真实,让社交摆脱数字绑架

QQ名片刷赞的现象,折射出数字时代社交的异化:我们用数字衡量情感,用点赞替代交流,用虚拟的“繁荣”掩盖真实的孤独。社交的本质是连接而非比较,是真诚而非表演。当我们将目光从那个不断跳动的赞数上移开,会发现真正有价值的社交,从来不是取决于数字的高低,而是源于每一次真诚的互动、每一次用心的回应。

或许,我们可以尝试一种更健康的社交方式:不必为名片的赞数焦虑,不必用刷赞来证明自己;给好友的动态点个赞,不如发条私信问候“最近怎么样”;在群里刷赞互助,不如组织一次线下的聚会。毕竟,社交的意义不在于“被多少人看见”,而在于“与谁同行”。当QQ名片不再承载“社交货币”的沉重期待,当点赞回归“我看到了你”的本真含义,我们才能在数字浪潮中,找到真实的社交温度。