QQ名片的点赞功能作为社交互动的基础模块,其刷赞数量的上限问题始终是用户与平台博弈的焦点。这一限制并非简单的技术参数,而是社交生态平衡、用户体验保护与平台治理逻辑的集中体现。要理解其背后的深层逻辑,需从功能本质、平台规则、用户行为与社会价值的多维视角展开剖析。

一、QQ名片点赞的功能定位与用户需求

QQ名片作为用户在腾讯社交体系中的“数字身份证”,聚合了个人基本信息、动态更新、社交关系等核心数据,而点赞功能则构成了名片互动性的关键触点。对普通用户而言,点赞既是表达认同的社交符号,也是维系社交关系的“轻量级工具”——一条动态的点赞数量,往往被视为内容受欢迎程度的直观反馈,进而影响用户的社交形象与心理满足感。对商家、KOL等群体而言,名片点赞更是“社交货币”的量化体现,高点赞数可能带来商业机会或粉丝信任的累积。这种多元需求催生了“刷赞”行为,而平台对点赞数量的限制,本质上是对需求边界的划定。

二、QQ名片刷赞数量的具体上限:隐性规则与显性约束

关于QQ名片刷赞数量的上限,腾讯官方并未公开明确的统一标准,但通过用户反馈、技术测试及行业观察,可梳理出隐性的限制逻辑。从技术实现层面看,QQ空间的点赞系统(与名片点赞深度联动)存在单条动态的点赞总量上限,通常为5000个——当点赞数达到该阈值后,新点赞将不再显示,但已点赞用户不受影响。这一限制并非针对“刷赞”行为专门设置,而是系统为保障数据查询效率、避免前端渲染压力的技术选择。

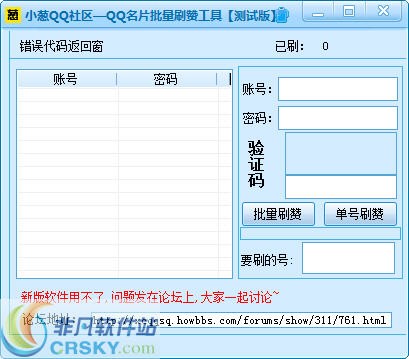

若涉及“批量刷赞”(如通过第三方工具或人工集中操作),平台会启动风控机制。短时间内异常点赞(如单日点赞数超过普通用户正常行为范围的10倍以上),可能导致点赞功能临时冻结,甚至触发账号安全警告。值得注意的是,不同账号类型(普通用户、企业号、认证用户)的容忍度存在差异:认证用户因社交需求旺盛,可能获得稍高的“弹性空间”,但若刷赞行为被识别为“非真实互动”,仍会面临限制。

三、点赞上限背后的平台治理逻辑:从技术到生态的平衡

设置点赞数量上限,是腾讯在“用户体验”与“数据真实性”之间的策略性选择。从技术层面看,点赞数据需实时同步至用户名片、动态详情页等多个场景,过高的点赞量会增加服务器负载,尤其在高峰时段可能影响系统稳定性。从生态层面看,若放任点赞数量无限增长,将导致“数据通胀”——当点赞失去区分度,其作为社交信号的价值将被稀释,用户对互动的真实性产生质疑,最终损害社交生态的健康度。

更深层的逻辑在于“社交货币”的防伪。社交平台的核心价值是连接真实用户,而刷赞本质上是对“真实互动”的模拟。平台通过隐性限制,提高刷赞的成本(如需要分散时间、规避算法监测),从而让自然互动获得相对优势。这种“非对称限制”既保留了普通用户的社交表达空间,又遏制了恶意刷赞对生态的破坏,体现了平台“鼓励真实、抑制虚假”的治理导向。

四、刷赞价值的合理边界:从“数据竞赛”到“真实连接”

尽管部分用户将刷赞视为提升社交影响力的捷径,但其价值边界需理性看待。对个人用户而言,短期内的高点赞数可能带来心理满足,但长期依赖“数据堆砌”反而会暴露社交内容的空洞——当关注点从“内容质量”转向“点赞数量”,社交互动将异化为数字竞赛,失去情感共鸣的本质。对商业用户而言,虚假点赞可能带来短期流量,但无法转化为实际转化率,甚至因“数据造假”损害品牌信任。

真正有价值的社交,应回归“内容为王”的本质。例如,创作者通过优质输出获得自然点赞,商家通过精准触达实现用户互动,这种“真实互动”不仅符合平台规则,更能构建可持续的社交关系。QQ名片点赞上限的存在,恰是对这种价值的保护——它提醒用户:社交的重量,从不在于点赞数字的多寡,而在于每一次互动背后的真诚与共鸣。

五、挑战与应对:用户、平台与社会的协同

随着社交场景的多元化,刷赞行为也衍生出新的挑战:如黑色产业链通过“刷赞工作室”兜售虚假互动,部分用户为“攀比”铤而走险,平台需在技术识别与规则完善上持续发力。未来,或许可通过AI算法更精准地区分“真实互动”与“异常行为”,例如结合用户历史互动频率、点赞内容相关性等多维度数据,建立动态风控模型。

对用户而言,理解点赞上限的合理性,主动规避违规行为,是维护社交账号安全的必要举措。对平台而言,需在“限制”与“开放”之间寻找平衡——例如为优质内容提供更自然的流量倾斜,让真实互动获得更多曝光,从而引导用户从“刷赞”转向“创赞”。对社会而言,则需倡导健康的社交价值观:数字时代的社交魅力,在于真实、多元的情感连接,而非冰冷的数字堆砌。

当QQ名片的点赞数量在屏幕上跳动,它承载的不仅是用户的社交期待,更是平台对生态秩序的守护。刷赞数量的上限,既是对技术边界的划定,也是对社交理性的提醒。在数据与情感交织的社交时代,唯有回归“真实互动”的本质,才能让每一次点赞都成为有温度的连接,而非无意义的数字游戏。