QQ名片刷赞这一曾被视为“互联网灰色地带”的功能,近期在部分用户群体中悄然重启,引发了关于社交平台功能边界与用户需求的深层讨论。这一现象并非简单的功能回归,而是社交生态演变、用户心理变迁与平台战略调整共同作用的结果。要理解其背后的逻辑,需从社交价值重构、平台运营策略及技术发展三个维度切入,剖析这一功能重新启用的必然性与复杂性。

社交认同需求的数字化延伸,构成了刷赞功能重启的根本动力。在现实社交中,他人的认可与赞美是人类基本心理需求,而互联网社交将这种需求投射到数字空间。QQ作为国内最早普及的即时通讯工具,其名片功能长期承载着用户展示自我形象、构建社交关系网络的核心诉求。点赞作为低门槛的互动形式,本质上是一种“社交货币”——用户通过获得点赞数量,快速获得群体认同感,强化自身在社交圈中的可见度。近年来,随着Z世代成为社交主力,他们对“数字身份”的构建需求更为强烈:游戏成就、兴趣标签、生活态度等多元元素通过QQ名片集中呈现,点赞数则成为衡量这些内容“受欢迎程度”的直观指标。当自然流量无法满足用户对社交认同的渴求时,“刷赞”便成为一种替代性选择,这种需求从未消失,只是随着平台监管的收紧而转入地下。如今功能的重新启用,本质上是平台对用户底层社交需求的重新接纳——承认适度“表演性社交”的合理性,而非一味追求“绝对真实”。

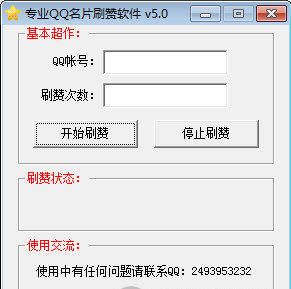

平台战略的调整与商业生态的适配,为刷赞功能的重启提供了现实土壤。腾讯近年来对QQ的定位逐渐从“全民通讯工具”转向“年轻文化聚集地”,这一战略转型要求平台在功能设计上更贴合年轻用户的社交习惯。QQ名片作为用户展示个性的关键载体,其活跃度直接影响平台粘性。此前,平台对刷赞功能的严格限制,虽有助于维护数据真实性,但也导致部分用户转向第三方工具,不仅造成流量流失,更衍生出安全风险(如账号盗用、隐私泄露)。重新启用官方或半官方的刷赞功能,实则是平台对“灰色需求”的收编——通过规范化管理,将原本分散的第三方流量纳入自身生态,同时为商业化探索提供新场景。例如,商家可通过“刷赞+推广”的形式提升品牌曝光度;内容创作者可通过点赞数据优化内容策略;平台甚至可将“刷赞”与会员体系、广告分成等商业模块挂钩,形成“需求-服务-变现”的闭环。这种从“堵”到“疏”的策略转变,既满足了用户需求,又提升了平台商业价值,体现了社交平台运营思维的成熟。

技术发展与监管能力的提升,为刷赞功能的可控重启奠定了基础。早期的刷赞多依赖机器批量操作,通过脚本程序实现无差别点赞,这种模式不仅破坏了社交真实性,也容易被平台识别封禁。而近年来,AI技术的发展使得“模拟真实用户行为”成为可能:通过分析用户社交习惯、互动频率、内容类型等数据,智能刷赞工具可精准匹配目标用户群体,实现“点赞场景化”——例如,游戏内容匹配游戏玩家,兴趣内容匹配同好社群,使点赞行为更接近自然社交互动。同时,平台监管技术也在同步升级:通过建立用户行为画像、识别异常流量、设置单日点赞上限等机制,可有效防止刷赞行为的滥用。技术与监管的“双进化”,让平台能够在“允许适度刷赞”与“防止数据造假”之间找到平衡点,既保留了用户社交表达的空间,又维护了平台生态的健康。这种技术驱动的功能重启,标志着社交平台对“灰色功能”的管理进入新阶段——从简单禁止转向精细化运营。

当然,QQ名片刷赞的重新启用也伴随着争议。批评者认为,这会助长“数据崇拜”和“虚假社交”,弱化真实互动的价值;支持者则指出,适度刷赞是用户应对社交压力、构建数字身份的合理方式。事实上,任何社交功能都存在两面性,关键在于平台如何引导其正向发展。例如,可设置“真实互动优先”的算法推荐机制,鼓励用户通过内容创作获得自然点赞;可公开刷赞数据的来源与规则,增强透明度;可将点赞数与用户信用体系挂钩,对恶意刷赞行为进行限制。唯有如此,刷赞功能才能从“社交虚荣”的工具,转变为促进用户连接、丰富社交表达的良性载体。

QQ名片刷赞的重新启用,本质上是一场社交平台与用户需求的“再平衡”。它折射出互联网社交从“追求绝对真实”向“包容多元表达”的演进趋势,也体现了平台在商业利益与用户体验之间的权衡智慧。未来,随着社交形态的持续分化,类似“刷赞”的功能或许还将以新的形式出现,而平台的核心使命,始终是在满足用户需求与守护社交本质之间找到最佳支点——毕竟,社交的终极目标,永远是让每个用户都能在数字世界中,找到属于自己的位置与连接。