QQ名片刷赞为何总是异常?这一问题长期困扰着试图通过数据包装社交形象的用户,而其背后隐藏的不仅是技术层面的对抗,更是平台生态规则与用户非理性需求的深层博弈。从QQ名片作为个人社交数字橱窗的功能定位来看,点赞数本应是真实互动的直观反映,但刷赞行为的泛滥却让这一数据逐渐失真,进而触发平台的常态化风控机制,导致“异常”成为刷赞用户的常态体验。

平台风控算法的精准识别是刷赞异常的核心原因。腾讯作为国内领先的互联网企业,其QQ平台早已构建起多维度的行为异常检测体系。当用户使用第三方工具或人工方式进行批量点赞时,会留下明显的数据痕迹:短时间内赞数呈阶梯式增长、点赞IP地址集中在特定地域或机房、设备指纹存在高度重复、互动行为缺乏真实用户的中断与停留特征。例如,真实用户在浏览名片时通常会停留5-10秒,可能还会查看动态、空间等内容后再点赞,而刷赞行为往往在毫秒级完成操作,这种“机械式”互动序列会被算法判定为异常。此外,平台还会结合用户历史行为数据建立基线模型,若某用户近期的互动频率突然激增,远超其社交圈层的平均水平,系统会自动触发二次验证,如要求人机验证、限制点赞功能,甚至短期冻结账号,这就是为何许多用户刷赞后会出现“赞数消失”“提示操作异常”的直接原因。

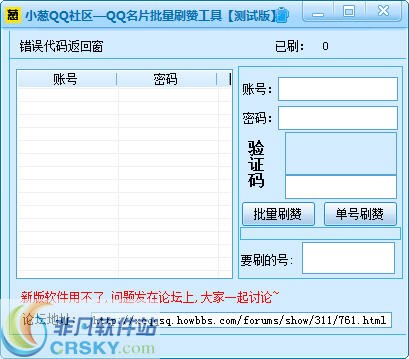

刷赞工具的技术滞后性与平台动态迭代形成恶性循环。市面上的QQ刷赞工具大多依赖模拟客户端请求或接口调用技术,而腾讯平台的安全团队会定期更新检测规则,封堵已知的技术漏洞。例如,早期工具通过修改本地缓存数据实现虚假点赞,很快被平台通过服务端数据校验机制识别;后来出现的“云刷赞”利用大量虚拟IP进行分布式操作,平台则通过分析IP的归属运营商、DNS解析路径、访问时间差等特征,轻松筛选出异常流量。更关键的是,平台的风控系统具备学习能力,会根据新出现的刷赞手段动态调整检测模型,这意味着工具开发者需要持续逆向破解平台规则,但这种“对抗”始终存在时间差——当工具更新时,平台可能已部署新的识别策略,导致用户在使用过程中频繁遇到“刷了一半中断”“赞数实时掉量”等问题,最终形成“平台更新-工具失效-用户抱怨”的循环。

用户需求异化与社交生态健康的冲突加剧了刷赞异常。QQ名片作为个人在社交网络中的“数字门面”,其点赞数被部分用户视为社交价值的量化指标,甚至衍生出“赞数=人脉广度=商业信誉”的错误认知。这种需求催生了灰色产业链,从“1元100赞”的散户刷单到“包月无限赞”的专业工作室,价格竞争背后却是数据质量的持续下滑。然而,QQ平台的核心目标是构建真实、健康的社交关系网络,而非鼓励数据造假。近年来,腾讯持续强化“真实社交”策略,通过优化好友推荐算法、减少虚假流量曝光、甚至将互动质量纳入账号权重计算,间接打击刷赞行为。当用户试图通过非正常手段提升数据时,本质上是在对抗平台的生态设计,结果必然是风控系统的精准拦截——这并非技术故障,而是平台规则对异常行为的必然反应。

数据安全风险与账号连带责任让刷赞异常雪上加霜。部分刷赞工具为获取用户权限,会要求登录QQ账号或读取通讯录信息,这些工具可能内置恶意代码,用于窃取账号密码、收集好友关系链,甚至实施盗刷等违法行为。用户在使用这类工具时,不仅面临平台处罚的风险,还可能因账号被盗导致个人信息泄露,进而引发连锁异常反应,如好友收到诈骗消息、账号被集体举报等。更值得警惕的是,腾讯的账号安全系统会对异常登录行为进行标记,若检测到账号频繁在异地登录、使用非常用设备,会自动触发安全验证,此时若用户同时进行刷赞操作,极易被判定为“高危账号”,导致点赞功能永久受限,甚至整个社交账号被封禁。这种安全层面的“异常”,往往比单纯的刷赞失败更具破坏性,也让用户在追求虚假数据时付出了沉重代价。

归根结底,QQ名片刷赞的“异常”并非偶然的技术故障,而是平台生态规则、技术迭代逻辑与用户非理性需求碰撞下的必然结果。对于真正注重社交价值的用户而言,与其在刷赞与封禁的“猫鼠游戏”中消耗精力,不如通过真实的内容创作、真诚的社交互动来提升个人数字形象——毕竟,社交的本质是连接而非数据,而健康的生态永远属于那些遵循规则、用心经营关系的用户。当用户回归真实互动的轨道,所谓的“异常”自然会成为过去式,而这或许才是QQ平台风控机制背后最深层的社会价值。