qq刷赞网站速速提供什么服务?这一问题直击当下社交媒体生态中一个不可忽视的细分领域——为QQ空间、QQ动态等场景提供快速点赞数据支持的服务。这类服务的核心在于通过技术手段模拟真实用户互动行为,帮助个人用户或商业主体在短时间内提升社交账号的互动数据,满足从社交认同到商业变现的多层次需求。深入解析其服务内容,不仅能窥见数字时代社交规则的演变,也能为用户理性选择工具提供清晰视角。

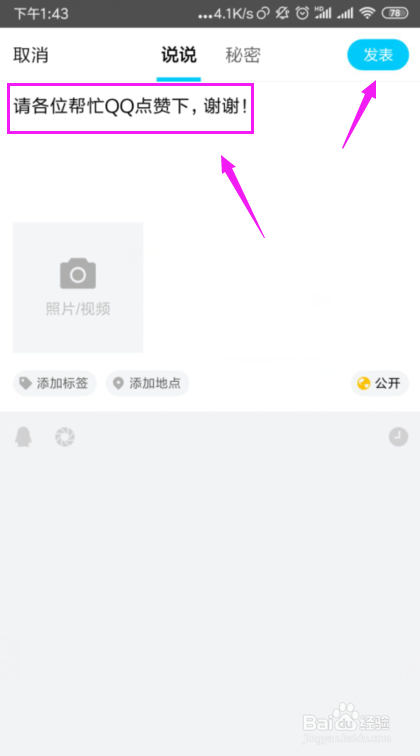

基础点赞服务是这类平台的核心输出。用户可针对单条QQ动态、说说、日志等内容,指定数量(如100赞、500赞、1000赞等)和时间范围(如1小时内完成、24小时内分批完成),平台通过自有IP池或合作资源实现点赞数据的快速注入。这类服务通常按“条/次”或“千次点赞”计费,价格从几元到几十元不等,基础服务的竞争焦点在于“速度”与“稳定性”——能否在承诺时间内完成点赞、是否存在掉赞(数据后期减少)现象,直接决定用户口碑。部分平台还会提供“地域精准点赞”选项,如指定某省份、某城市的用户点赞,以满足特定场景下的“本地化”互动需求,这在地域性商业推广中尤为实用。

批量操作与数据管理服务构成了进阶功能。对于需要维护账号活跃度的用户(如微商、自媒体从业者),单一动态的点赞显然不够,平台因此提供“批量套餐”:可同时操作多条历史动态或未来发布内容的点赞,设定每日固定互动量,模拟账号自然增长轨迹。此外,数据统计与分析工具也是增值服务的重点——用户可查看点赞用户的头像、昵称(部分平台脱敏展示)、互动时间等基础信息,甚至能导出数据报表用于复盘。这类服务本质上将“刷赞”从简单的数据注入升级为账号运营的辅助工具,帮助用户理解互动行为规律,优化内容发布策略。

定制化与场景化服务则体现了行业细分趋势。针对商业用户,平台推出“QQ空间主页包装套餐”,不仅包含点赞,还结合留言、访问量、粉丝增长等数据,打造“高人气账号”的视觉印象,用于品牌曝光或产品销售的引流。对于个人用户,尤其是年轻群体,“节日刷赞”“生日祝福刷赞”等场景化服务需求旺盛——在特殊节点快速获取大量点赞,满足社交展示与情感认同的双重需求。部分技术实力较强的平台甚至接入AI算法,根据账号历史内容标签(如美食、旅行、教育)匹配相似兴趣的“虚拟用户”进行点赞,提升互动的“真实性”,避免被平台识别为异常数据。

从价值逻辑来看,qq刷赞网站速速提供的服务本质是“社交效率的解决方案”。在算法主导的社交场域中,点赞数据已成为账号“可见性”的通行证——高互动内容更容易被平台推荐,进而形成正向循环。对个人用户而言,快速点赞能满足“被看见”的心理需求,尤其在学生群体、职场新人中,QQ空间的点赞量被视为社交影响力的直观体现;对商业用户而言,数据是信任的背书,高点赞动态能增强潜在客户对产品或服务的好感度,降低营销沟通成本。这种服务之所以能形成稳定市场,正是因为精准切中了“社交货币”与“流量焦虑”的双重痛点。

然而,服务的繁荣背后暗藏技术合规与伦理边界。平台需通过多IP轮换、模拟真实用户行为轨迹(如随机点赞间隔、动态浏览停留时间)等方式规避腾讯的反作弊系统,但这种“猫鼠游戏”始终存在风险——一旦被判定为异常互动,轻则数据清零,重则账号限制功能。更值得警惕的是,部分不法平台为降低成本,会爬取用户个人信息甚至接入黑灰产数据,导致用户隐私泄露。因此,选择服务商时,“安全性”应优先于“速度与价格”,优先采用加密传输、数据脱敏技术的平台,能在保障效果的同时降低风险。

随着社交媒体平台对虚假互动打击力度加大,qq刷赞网站的服务生态正经历从“数量导向”到“质量导向”的转型。头部平台开始探索“真实用户互动”模式——通过积分激励、任务分发等方式,引导真实QQ用户为需求方内容点赞,形成“数据-用户-平台”的三方共赢。这种模式虽成本较高,但数据稳定性与合规性显著提升,逐渐成为行业新方向。同时,服务内容也从单一的“点赞”扩展到评论、转发、收藏等全维度互动,满足用户对“社交数据完整性”的需求。

归根结底,qq刷赞网站速速提供的服务,是数字社交时代“数据焦虑”的产物,也是技术工具与社交需求碰撞的必然结果。用户在追求“快速点赞”的同时,更需清醒认识到:真正的社交影响力源于优质内容与真实连接,数据只是表象而非本质。对服务商而言,唯有在合规框架内深耕技术、优化体验,才能在行业洗牌中立足;对平台方而言,完善内容评价机制、降低对单一数据维度的依赖,才是净化社交生态的根本之道。当技术回归服务本质,数据才能真正成为社交的助力,而非扭曲社交规则的筹码。