“刷赞倍拍”这一网络术语,近年来在社交媒体语境中的出现频率显著提升,它并非简单的四个字组合,而是折射出当代网络互动生态中的一种复杂行为模式。具体而言,“刷赞”指通过技术手段或人为操作,在社交平台内容(如短视频、图文动态等)上短时间内集中、非自然地生成点赞行为,其核心特征是“虚假性”与“批量性”;而“倍拍”则更多指向基于虚假点赞所衍生的“倍速传播”效应——即通过点赞数据造假,触发平台算法对内容的优先推荐,进而实现曝光量的指数级增长。两者结合,形成了一种“数据造假→算法倾斜→流量收割”的闭环逻辑,本质是流量经济时代下,部分主体对平台推荐规则的投机性利用。

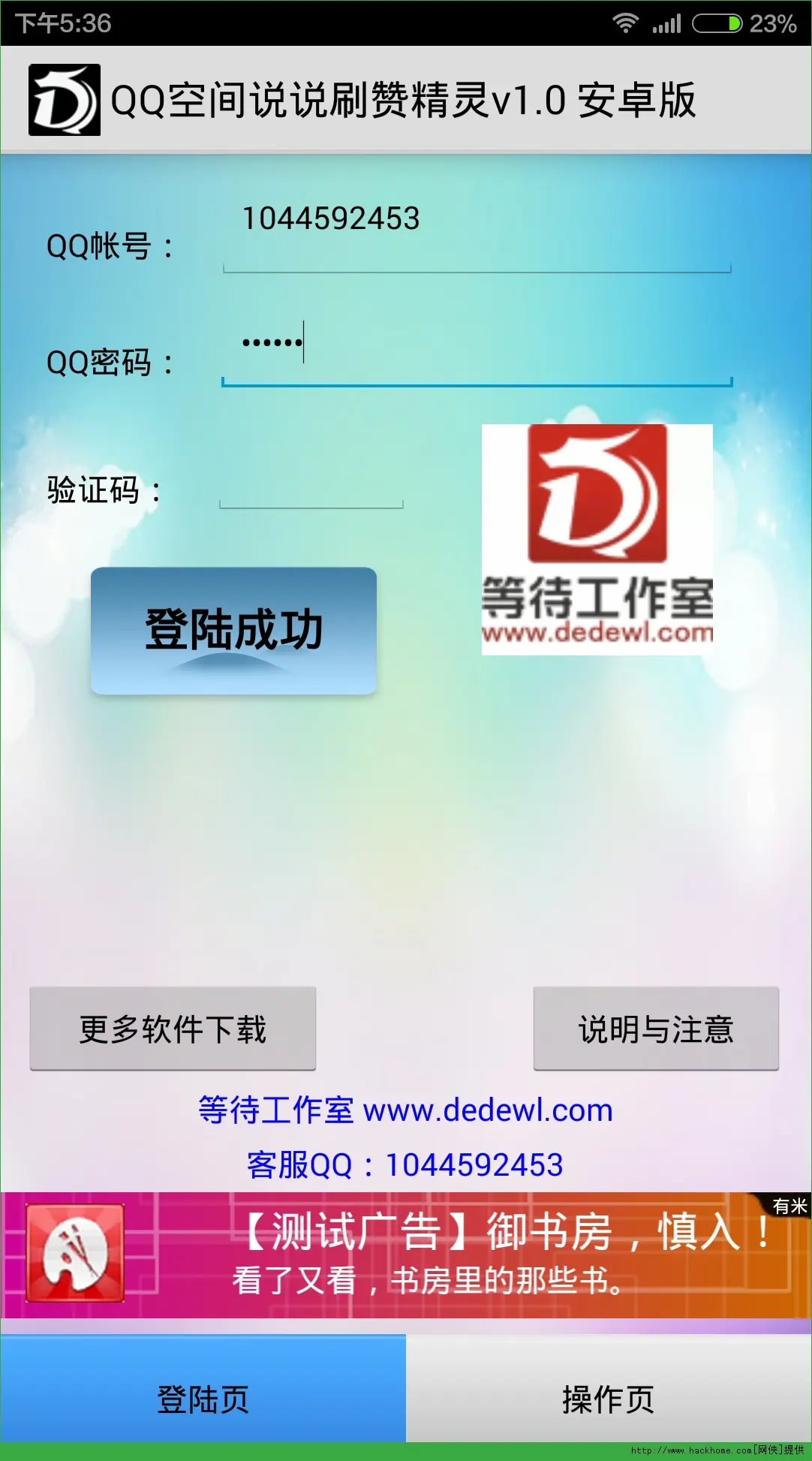

从行为构成来看,“刷赞倍拍”可拆解为“手段”与“目的”两个层面。手段上,“刷赞”已形成成熟的地下产业链,从个人“刷赞软件”到专业“刷赞工作室”,可通过模拟真实用户行为、利用境外IP池、甚至破解平台接口等方式批量制造点赞,单条内容的点赞量可在短时间内从零跃升至数万乃至数十万,远超自然增长曲线。而“倍拍”则依赖于平台算法对“高互动内容”的敏感识别——多数社交平台将点赞、评论、转发等互动数据作为内容推荐的核心权重指标,当一条内容的点赞量出现异常飙升,算法会判定其“受欢迎”,从而将其推入更大的流量池,实现“曝光倍增”。这种“点赞造假→算法误判→流量放大”的过程,正是“倍拍”机制的核心运作逻辑。

深入探究其产生动因,“刷赞倍拍”现象的蔓延是多重因素共同作用的结果。对创作者而言,在“流量=收益”的变现逻辑下,点赞量成为内容价值最直观的量化指标,直接影响广告合作、平台分成、粉丝转化等商业利益。新手创作者尤其希望通过“刷赞倍拍”快速积累初始数据,打破“冷启动困境”,形成“数据好看→流量更多→商业变现”的虚假繁荣。对平台而言,虽然明令禁止虚假互动,但高活跃度数据(如点赞量)本身是平台用户规模与生态繁荣的重要体现,算法对“高互动内容”的倾斜,客观上为“刷赞倍拍”提供了可乘之机。此外,部分用户对“爆款内容”的盲目追逐,也形成了“点赞越多越想点赞”的从众心理,进一步助推了虚假数据的传播。

然而,“刷赞倍拍”的短期利益背后,隐藏着对社交生态的深层侵蚀。从平台生态看,虚假流量导致内容推荐机制的失灵——算法被“劣币”数据误导,将优质自然内容淹没在虚假爆款中,降低用户对平台的内容信任度,长期而言会削弱平台的核心竞争力。从创作者角度看,“刷赞倍拍”形成“数据依赖症”,一旦停止造假,真实互动量与虚假数据形成巨大落差,内容迅速“冷却”,反而阻碍了创作者通过真实反馈优化内容的能力。更严重的是,这种行为破坏了公平竞争的市场环境,那些踏实创作、拒绝造假的优质创作者,往往因数据劣势被边缘化,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

值得警惕的是,“刷赞倍拍”已从单纯的个人行为演变为产业化运作。地下产业链中,“刷赞服务商”不仅提供点赞、评论、转发等基础服务,甚至推出“刷赞+倍拍”套餐,承诺“24小时内让内容登上热门”;部分MCN机构为快速孵化“网红账号”,会批量购买“刷赞倍拍”服务,打造虚假的“头部人设”。这种产业化操作,不仅加剧了流量泡沫,更可能涉及非法数据获取、侵犯用户隐私等违法违规行为,触碰平台规则与法律的红线。

面对“刷赞倍拍”的挑战,平台与行业正在探索多维度的治理路径。技术上,通过AI识别算法检测异常点赞行为,例如分析点赞用户的账号活跃度、地域分布、登录设备等特征,识别出“僵尸号”“水军账号”的批量操作;规则上,平台对虚假互动账号实施“限流封禁”,并对内容数据异常的创作者进行流量处罚,如取消热门推荐资格、冻结收益等。更深层的治理,则需要推动行业价值观从“流量崇拜”转向“价值导向”,鼓励创作者以内容质量为核心竞争力,引导用户通过真实互动表达偏好,让算法回归“推荐优质内容”的本质。

“刷赞倍拍”现象的兴衰,本质上是社交媒体发展进程中的一次“阵痛”。它暴露了流量经济下数据指标的异化,也倒逼平台与行业重新审视内容价值的衡量标准。对于普通用户而言,提升媒介素养,辨别虚假数据,拒绝盲目追捧“爆款”,是净化网络生态的重要一环;对于创作者而言,唯有回归创作初心,用真实、优质的内容打动用户,才能在流量浪潮中行稳致远。当社交平台不再被虚假数据绑架,当点赞量回归“内容认可”的本真意义,“刷赞倍拍”这类投机行为自然会失去生存的土壤。这不仅是网络生态的进步,更是对“内容为王”这一互联网铁律的坚守。