刷点赞明星在微博的动机是什么?这一问题看似简单,实则触及社交媒体时代粉丝心理、商业逻辑与技术伦理的多重交叉。在流量为王的内容生态中,明星微博点赞数早已超越简单的“喜欢”符号,演变为一种复杂的社会行为,其背后交织着个体情感需求、群体身份认同、商业利益驱动与技术工具赋能。要理解这一现象,需深入拆解动机背后的心理机制、社会结构与生态逻辑。

粉丝情感投射:从个体崇拜到行为外化

粉丝对明星的情感投入,是刷点赞行为最原始的驱动力。在社交媒体时代,明星通过日常动态、作品宣传与粉丝建立“虚拟亲密关系”,粉丝则通过点赞、评论、转发完成对偶像的“在场陪伴”。这种互动本质上是一种情感代偿——当粉丝将自身的理想、期待投射到明星身上,点赞便成为最直接的情感表达。例如,明星发布新歌或影视作品时,粉丝刷点赞不仅是支持,更是对自身审美认同的公开宣言,通过“我支持TA”的行为标签,强化与偶像的情感联结。心理学中的“自我扩展理论”指出,人们会将亲密他人纳入自我概念,粉丝对明星的点赞行为,正是将偶像纳入“自我”范畴后的外化表现,点赞数越高,粉丝在心理上获得的“参与感”与“成就感”就越强。这种情感驱动下的刷点赞,往往伴随着自发性与持续性,粉丝甚至会将“每日打卡点赞”视为一种“爱的仪式”。

群体身份认同:从个体行为到集体狂欢

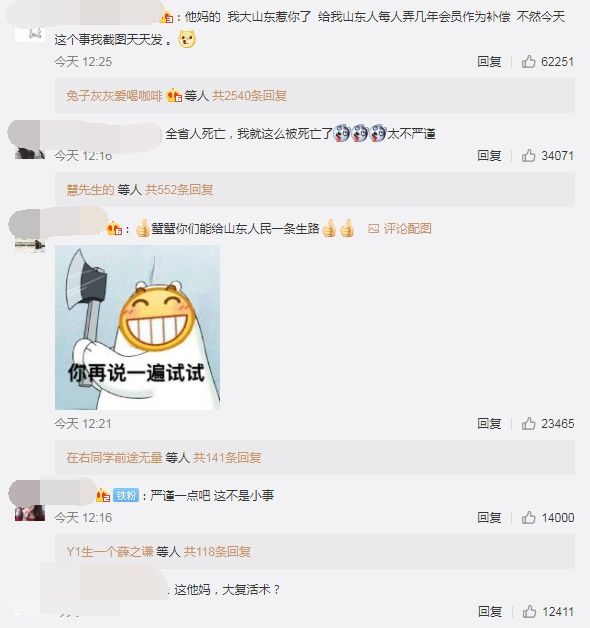

微博作为粉丝社群的核心阵地,点赞行为早已超越个体范畴,成为群体身份认同的“社交货币”。在粉丝圈层中,明星微博点赞数被视为“人气”的直接指标,粉丝群体会通过集体刷点赞形成“数据保卫战”——例如,在明星生日、新作品发布等重要节点,粉丝组织会号召成员集中点赞,以“冲量”方式展示群体力量。这种集体行为背后,是粉丝对“圈内人”身份的强化:当个体参与刷点赞,便意味着融入了共同维护偶像数据的“战斗集体”,通过数据竞赛获得归属感与荣誉感。社会心理学中的“群体极化效应”在此显现:个体在群体中会倾向于采取更极端的行为,以区别于“圈外人”。例如,部分粉丝原本可能仅偶尔点赞,但在群体氛围裹挟下,会主动加入刷赞队伍,甚至将“能否完成点赞任务”作为衡量“真爱粉”的标准。这种群体压力下的从众行为,使点赞数成为粉丝圈层内的“硬通货”,刷点赞不仅是支持偶像,更是维护自身群体身份的必要手段。

商业利益驱动:从数据泡沫到价值变现

当点赞数与明星的商业价值直接挂钩,刷点赞便演变为一条隐秘的产业链。在娱乐产业中,“流量”是衡量明星商业价值的核心指标,而微博点赞数、转发量等互动数据,是品牌方、平台方评估明星“国民度”与“带货能力”的重要参考。为维持“顶流”人设,部分明星工作室或营销公司会组织专业团队进行数据造假,通过第三方工具批量刷点赞,制造“全民追捧”的虚假繁荣。这种商业逻辑下的刷点赞,本质是数据泡沫的制造过程:高点赞数能吸引品牌合作、提升资源议价能力,甚至影响平台推荐位与媒体曝光度。例如,某明星代言新品后,若微博点赞数远超同类艺人,品牌方会将其解读为“粉丝购买力强”,从而追加合作预算。这种“数据即价值”的畸形观念,使得刷点赞从粉丝自发的情感行为,异化为商业利益链条上的关键环节。值得注意的是,部分粉丝也会主动参与刷点赞,认为“数据好看=商业价值高=偶像资源好”,将自身行为与偶像的事业发展绑定,形成“粉丝为偶像数据打工”的奇特现象。

技术赋能与算法逻辑:从手动操作到自动化狂欢

技术进步与平台算法的助推,使刷点赞的成本大幅降低,形成“工具化、规模化、常态化”的刷赞生态。早期粉丝需手动逐条点赞,效率低下;如今,各类“微博刷赞工具”可通过模拟用户行为、批量操作账号,在短时间内实现点赞数激增。这些工具往往打着“粉丝管理”“数据统计”的旗号,形成灰色产业链,甚至提供“定制化服务”——如按时间段、数量、设备IP分散刷赞,以规避平台检测。与此同时,微博平台的算法推荐机制进一步放大了刷点赞的动机:高互动内容会被优先推入热搜、信息流,获得更多曝光。这种“互动量-流量-资源”的正向循环,使得明星团队与粉丝有强烈动机通过刷点赞“撬动算法”。例如,某明星发布动态后,若短时间内点赞数破百万,算法会判定为“热门内容”,主动推送给更多用户,形成“刷赞-推荐-更多自然流量”的滚雪球效应。技术便利与算法逻辑的双重驱动,使刷点赞从“可选动作”变为“必要操作”,粉丝群体内甚至出现“比工具效率”“比刷赞速度”的内部竞赛。

异化与反思:当点赞失去真实意义

刷点赞行为的泛滥,正在消解社交媒体互动的本质意义。当点赞数成为数据竞赛的指标,粉丝的情感表达被工具化,明星与粉丝之间的“真实连接”逐渐异化为“数据表演”。对粉丝而言,过度沉迷刷点赞可能导致“数据焦虑”——若偶像点赞数落后于对家,便会感到集体失力,甚至引发网络骂战;对明星而言,依赖虚假数据维持热度,会掩盖真实作品质量与市场反馈,形成“流量依赖症”。更严重的是,刷点赞背后的数据造假,破坏了社交媒体的信任生态,平台方虽出台反刷赞机制,但技术对抗仍在持续。这种现象的根源,在于娱乐产业对“流量至上”的畸形推崇,以及社交媒体互动评价体系的单一化。当点赞数成为衡量“受欢迎程度”的唯一标准,粉丝与明星都被裹挟进数据竞赛,忽视了内容本身的价值与情感的真实流动。

刷点赞明星微博的动机,是情感需求、群体认同、商业利益与技术逻辑共同作用的复杂产物。它既反映了粉丝对偶像的真诚热爱,也折射出娱乐产业的浮躁与社交媒体生态的异化。要重塑健康的粉丝文化与平台生态,需从多元评价体系入手,降低数据权重,鼓励真实互动;同时引导粉丝理性追星,让点赞回归“表达喜欢”的本质。唯有如此,社交媒体才能真正成为情感交流的桥梁,而非数据竞赛的战场。