刷内涵段子点赞的现象在内容平台生态中早已不是新鲜事,而在这背后,易语言作为一种编程工具,却意外地成为批量实现这一操作的主流选择。这种现象并非偶然,而是易语言的技术特性与内容平台流量逻辑、用户需求深度耦合的结果。易语言之所以能成为刷内涵段子点赞的热门工具,核心在于其低门槛的中文编程环境、强大的底层调用能力以及灵活的脚本适配性,恰好满足了特定群体对“低成本、高效率流量操作”的刚需,同时折射出内容生态中“流量焦虑”与“算法依赖”的深层矛盾。

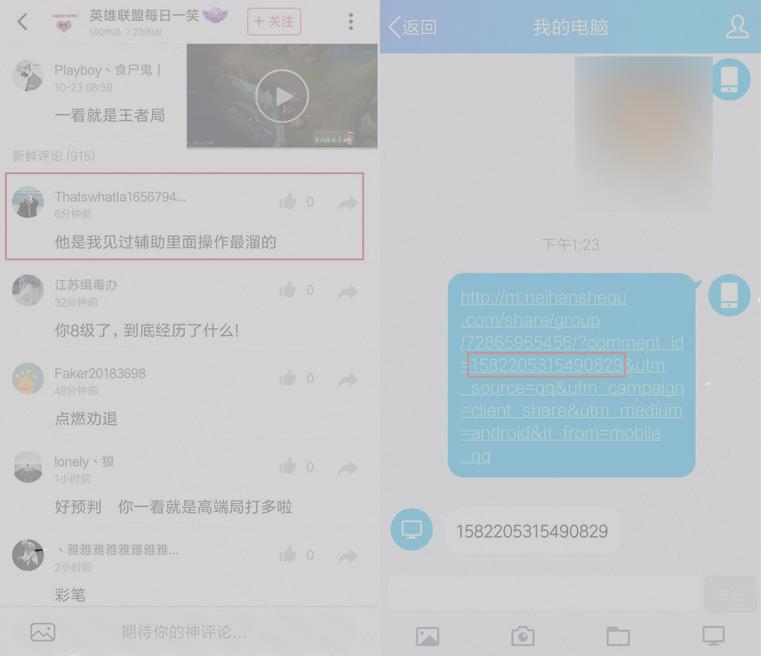

从技术特性来看,易语言的核心优势在于其“中文编程”的设计理念。不同于需要掌握英文关键词和复杂语法结构的传统编程语言,易语言的语法命令、函数名均采用中文表达,例如“如果...否则”、“循环”、“点击”等,这使得不具备计算机专业背景的普通用户也能快速上手。对于想要批量刷点赞的个体或小团队而言,学习成本的大幅降低意味着他们无需经过系统的编程训练,仅通过简单的教程和示例代码,就能编写出基础的自动化脚本。此外,易语言提供了丰富的Windows API接口调用功能,能够直接操作系统的底层功能,模拟鼠标点击、键盘输入、窗口控件交互等操作。在刷点赞的场景中,这意味着脚本可以精准定位内涵段子App内的点赞按钮,模拟用户真实点击行为,甚至结合随机延时、滑动轨迹等参数,降低被平台反作弊系统识别的概率。这种“易用性”与“功能性”的结合,让易语言从众多编程工具中脱颖而出,成为非技术流量操作者的首选。

从内容生态的需求端分析,内涵段子等内容平台普遍采用算法推荐机制,点赞量、评论量、转发量等互动数据直接影响内容的曝光权重。对于创作者而言,优质内容若在初始阶段缺乏足够的点赞支持,可能因算法判定“低质量”而陷入“曝光-互动更少”的恶性循环,即“冷启动困境”。这种流量焦虑催生了“刷赞”的灰色需求:通过人工或自动化手段快速积累初始点赞,提升内容在算法中的优先级,进而获得自然流量。易语言脚本恰好满足了这一需求——相比于雇佣人工刷赞的高成本和时间投入,自动化脚本可以7×24小时不间断运行,以极低的成本实现点赞量的批量增长。同时,内涵段子等平台的用户群体下沉特征明显,部分用户对“流量操作”的认知模糊,认为“刷赞”是“聪明”的运营手段,而非违规行为。这种认知偏差进一步扩大了易语言脚本的需求市场,使其从“小众工具”逐渐演变为“热门选择”。

易语言作为热门工具的普及,还与其社区生态和工具供应链的成熟密不可分。经过多年发展,易语言已形成了活跃的开发者社区,积累了大量开源脚本、教程和案例。用户只需在论坛、社交群组中搜索“易语言刷赞教程”“内涵段子点赞代码”,就能找到现成的脚本模板或修改指导。这种“拿来即用”的特性,进一步降低了使用门槛,使得不具备编程能力的用户也能通过简单配置实现刷赞功能。此外,从个人开发者到小型工作室,形成了围绕易语言的“工具供应链”——有人专门开发针对不同平台的刷赞脚本,有人提供“脚本定制+售后维护”服务,甚至有人通过销售“一键刷赞软件”获利。这种产业链的完善,不仅加速了易语言刷赞工具的传播,也使其在灰色地带形成了一定的“市场规范”,进一步巩固了其热门地位。

然而,易语言成为刷赞热门工具的背后,也潜藏着多重风险与矛盾。从平台规则角度看,刷赞行为违反了大多数内容平台的用户协议,属于“流量造假”,轻则导致内容限流、账号降权,重则面临封号处罚。易语言脚本虽然能通过模拟操作规避基础检测,但随着平台反作弊技术的升级(如行为分析、设备指纹识别、机器学习算法),脚本的有效性正在不断下降。许多用户在尝到短期流量甜头后,最终因账号被封而得不偿失。从内容生态角度看,刷赞行为的泛滥破坏了平台的公平竞争环境——优质内容因缺乏初始流量被埋没,而低质量内容通过刷赞获得曝光,导致“劣币驱逐良币”,损害了平台的整体内容质量和用户体验。从技术伦理角度看,易语言作为中性的编程工具,其滥用反映了技术向善的缺失。开发者本可以利用易语言的易用性开发合法合规的应用(如自动化办公工具、教育软件),却因流量经济的诱惑选择走向灰色地带,这不仅浪费了技术资源,也加剧了内容生态的恶化。

面对这一现象,需要多方协同发力,引导内容生态回归健康。对平台而言,应持续优化算法推荐机制,弱化单一互动数据权重,引入内容质量、用户停留时长、深度互动等多维度评价体系,同时加强反作弊技术研发,提高刷赞行为的识别和处罚效率。对创作者而言,应摒弃“流量至上”的短视思维,将精力投入到内容创作本身,通过优质内容自然吸引用户认可。对技术社区而言,应加强对易语言等工具的规范引导,推广合法应用场景,打击“流量造假”脚本的开发和传播。对用户而言,需树立正确的平台使用观念,认识到刷赞不仅违规,更会破坏内容生态的公平性,最终损害自身利益。

易语言成为刷内涵段子点赞热门工具的现象,本质上是技术特性、市场需求与平台规则共同作用的结果。这一现象既揭示了内容生态中“流量焦虑”的普遍性,也反映了技术工具在应用场景中的两面性。唯有通过平台、创作者、技术方和用户的共同努力,才能让技术真正服务于内容创新,而非成为流量造假的帮凶,最终实现内容生态的良性循环。