刷抖音时,你是否遇到过这样的困惑:刚给视频点完赞,评论区却空空如也,或是评论发出后刷新数次仍不见显示?这并非偶然现象,而是大量抖音用户日常互动中的“隐形痛点”。点赞与评论作为短视频生态的核心互动信号,其显示异常背后,实则交织着技术实现的底层逻辑、产品策略的价值权衡,以及用户体验升级的深层博弈。要理解这一现象,需从技术架构、算法机制与产品设计三个维度拆解,方能看清“点赞评论不显示”背后的复杂成因。

技术架构:数据同步的“时间差”与系统负载的“缓冲带”

抖音作为日活超亿的超级应用,其技术架构需在“海量并发”与“实时反馈”间寻求平衡。点赞评论的显示流程,本质是“用户操作-数据传输-处理存储-前端渲染”的全链路响应,而任何一个环节的延迟,都可能导致“不显示”的表象。

最常见的原因是数据同步的延迟。抖音采用分布式架构,全球用户操作需通过边缘节点(CDN)汇聚至中心服务器处理。当你点击点赞时,数据先从客户端上传至最近的边缘节点,再经骨干网传输至数据中心。这一过程若遇网络抖动或节点拥堵,数据包便可能“滞留”,造成前端已触发操作,但后端数据尚未入库的“假性不显示”。尤其在高峰时段(如晚间8-10点),百万级用户同时互动,服务器队列堆积,点赞评论的响应时间可能从毫秒级延长至秒级,用户自然看不到即时结果。

更深层的挑战在于系统负载的“缓冲机制”。抖音的技术团队需应对“突发流量”——比如某明星直播瞬间产生百万点赞,若所有请求实时写入数据库,可能导致服务器宕机。为此,平台会引入“消息队列”作为缓冲:用户操作先进入队列,由系统按优先级异步处理。普通用户的点赞评论可能被“错峰处理”,优先保障头部创作者或热门内容的互动显示。这种“负载均衡”设计虽保证了系统稳定,却牺牲了部分用户的“即时反馈”体验。

算法机制:风控审核的“隐形门槛”与互动权重的“差异化策略”

抖音的算法不仅是内容推荐的“大脑”,更是互动数据的“守门人”。点赞评论的显示与否,本质是算法对“互动真实性”与“内容合规性”的双重判断,其背后隐藏着一套精密的“过滤逻辑”。

风控审核是“不显示”的首要原因。为打击刷量、水军、违规内容,抖音对每一条点赞评论都进行多层校验:AI模型会识别用户行为特征(如短时大量互动、账号异常登录)、文本内容(如敏感词、引流信息)、关联关系(如账号互粉集群)。若系统判定某条互动存在风险(如新账号发布的含链接评论),会直接拦截并暂不显示,待人工复核后再决定是否放行。这一过程在毫秒间完成,但用户仅能看到“未显示”的结果,却无从知晓审核的存在。

更隐蔽的是互动权重的“差异化策略”。抖音的推荐算法依赖“互动数据热度”来判定内容质量,但并非所有点赞评论都被赋予同等权重。平台会根据用户账号权重(实名认证、历史互动质量)、内容垂直度(是否与账号定位匹配)等,对互动数据进行“加权处理”。例如,一个长期潜水的新账号给垂直领域视频点赞,其数据可能被标记为“低权重”,暂不纳入推荐计算,仅对创作者可见;而头部大V的互动则会被优先处理并公开展示。这种“非实时显示”的设计,本质是算法对“优质互动”的筛选,确保推荐流的内容质量。

产品设计:用户体验的“预期管理”与平台生态的“价值导向”

技术瓶颈与算法逻辑之外,产品设计中的“主动调控”也是“点赞评论不显示”的重要原因。抖音作为内容平台,其产品设计始终围绕“用户留存”与“内容消费”两大核心目标,互动功能的显示逻辑需服务于这一顶层设计。

“延迟显示”是对“数据焦虑”的降温。若所有点赞评论都即时显示,用户极易陷入“数据攀比”——点赞数增长缓慢、评论无人回复时,可能产生挫败感,甚至放弃互动。抖音通过“延迟反馈”降低用户的“即时期待”:当你点赞后,系统可能先显示“+1”,但实际数据需数秒后更新;评论发布后,创作者端可能优先显示,而普通用户端需等待审核或数据同步。这种“异步反馈”能弱化用户对数据波动的敏感,引导其将注意力从“互动数据”转向“内容本身”。

更深层的考量是平台生态的“价值导向”。抖音的算法推荐核心是“完播率”与“互动深度”,而非单纯的互动数量。若用户频繁点赞低质内容,或发布无意义评论,系统会降低其账号权重,甚至限制互动功能。此时,“点赞评论不显示”本质是平台对“无效互动”的隐性惩罚——通过不给予“视觉反馈”,引导用户产出更优质的内容与评论,从而优化整体生态质量。

用户体验:从“困惑”到“理解”的平衡之道

对普通用户而言,“点赞评论不显示”的体验断层,往往源于对平台逻辑的“信息差”。多数用户默认“点击即生效”,却忽略了技术延迟、风控审核与产品设计中的多重约束。这种认知偏差,极易引发“被限流”“账号异常”的误解,甚至降低用户对平台的信任度。

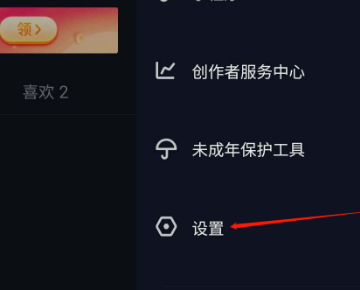

事实上,抖音的“不显示”并非针对个人,而是系统性调控的必然结果。随着用户对短视频生态的认知加深,平台也在逐步优化互动体验:例如,在评论区增加“审核中”的提示,减少用户的“信息盲区”;通过算法优化降低正常互动的延迟,提升“即时反馈”的感知;对低权重用户给予“互动引导”,如提示“完善资料后互动更有效”。这些举措正在弥合“用户期待”与“平台逻辑”之间的鸿沟。

从技术架构的“负重前行”,到算法机制的“精密筛选”,再到产品设计的“价值权衡”,“点赞评论不显示”的本质是抖音在“规模效应”与“体验优化”间的动态平衡。对用户而言,理解这一逻辑并非为平台“开脱”,而是看清:每一个看似简单的互动功能背后,都凝结着海量技术、产品与运营的智慧。未来,随着边缘计算、AI审核等技术的迭代,或许能逐步缩短“不显示”的时间窗口,但短视频平台的“复杂性”决定了——真正的优质体验,从来不是“零延迟”,而是让每个用户的互动信号,都能在技术与价值的平衡中,被看见、被尊重。