你的社交媒体账号突然收到数千条点赞,评论区却一片冷清,这种“疯狂刷赞”的现象并非偶然。社交媒体账号被疯狂刷赞的背后,是技术黑产、商业利益与平台算法共同编织的复杂网络,其影响远超数据表面的繁荣。异常点赞行为往往暴露了数字生态中隐藏的系统性漏洞,而理解其成因,才能避免账号陷入“数据陷阱”。

技术驱动是刷赞现象的直接推手。随着自动化脚本和AI工具的普及,“点赞机器人”已进化出高度仿真的交互能力。这类机器人通过模拟真实用户的行为轨迹——如随机浏览时长、间歇性点赞、甚至搭配虚假评论——可在短时间内完成数万次点赞操作,且能根据账号内容标签精准定向,实现“定制化刷赞”。例如,美妆账号可能收到大量“护肤好物”相关的定向点赞,而科技账号则吸引“数码测评”的异常流量。更隐蔽的是,部分黑产团队利用平台API接口漏洞,通过“撞库”获取用户账号信息,直接在后台批量操作,无需用户授权。这种技术层面的“降维打击”,让普通账号防不胜防,社交媒体账号被疯狂刷赞的频率也因此呈指数级增长。

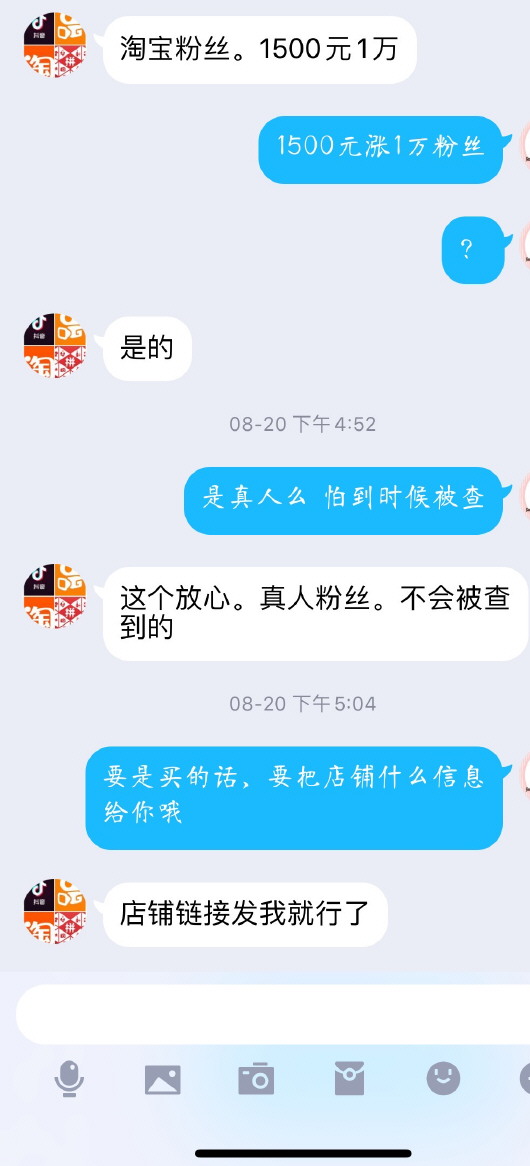

商业利益链则是刷赞现象的核心驱动力。在流量经济的逻辑下,“点赞数据”已成为可量化的“硬通货”。账号运营者通过购买虚假点赞,营造“热门内容”的假象,吸引广告主投放合作或带货转化,形成“数据造假-流量收割-收益变现”的闭环。黑产团队甚至提供“全链路服务”:从点赞、评论到转发,价格低至0.1元/单,且支持“按需定制”——如“24小时内点赞破万”“真人IP点赞”等选项。更值得警惕的是,部分MCN机构为快速孵化“网红账号”,默许甚至参与刷赞操作,将虚假数据作为融资或招商的筹码。这种“劣币驱逐良币”的现象,导致真实创作者的优质内容被淹没,社交媒体的信任体系受到严重侵蚀。

平台算法与审核机制的滞后性,为刷赞现象提供了生存空间。当前主流社交平台的推荐算法多以“互动率”为核心指标,点赞量、评论量、转发量等数据直接影响内容的曝光权重。当账号出现异常点赞数据时,算法可能因缺乏“真实性校验”机制而误判为“优质内容”,从而推入更多流量池,形成“数据幻觉”——点赞越多,推荐越多,吸引更多真实用户关注,但实际内容质量却与数据严重不匹配。同时,平台的审核机制往往滞后于黑产技术更新。例如,当平台升级“图片识别”技术以过滤机器点赞时,黑产团队已转向“真人众包”模式,利用兼职人员批量操作,规避技术检测。这种“猫鼠游戏”导致大量虚假数据长期存在,社交媒体账号被疯狂刷赞的现象屡禁不止。

账号自身因素也可能引发“被动刷赞”。部分账号因内容突然触及小众领域热点,被黑产盯上作为“流量样本”——通过为其刷赞测试平台算法的敏感度,进而制定更精准的作弊策略。此外,若账号此前有过购买粉丝、刷量的历史,其数据模型可能已被平台标记为“高风险账号”,一旦触发异常波动,系统会自动进行“反向引流”——通过推荐给更多低活跃度用户,诱导其点赞,进一步加剧数据异常。这种“自证预言”式的恶性循环,让不少创作者陷入“越刷越被封,越封越想刷”的怪圈。

疯狂刷赞看似提升了账号热度,实则埋下多重隐患。对创作者而言,长期依赖虚假数据会扭曲内容方向——为迎合“点赞指标”而生产低质、同质化内容,忽视真实用户需求。对平台而言,虚假流量会稀释广告价值,导致广告主因“转化率低”而减少投放,最终损害生态健康。对用户而言,充斥着虚假点赞的信息环境会降低信任度,削弱社交媒体的社交属性。更严重的是,根据《网络安全法》和《互联网信息服务管理办法》,组织刷赞行为可能涉及“数据造假”和“不正当竞争”,情节严重者将面临法律责任。

面对社交媒体账号被疯狂刷赞的困扰,用户需建立“数据防火墙”:首先通过平台数据中心分析流量来源,若发现异常可主动申诉;其次坚持内容原创与真实互动,用优质内容沉淀真实粉丝;同时警惕“刷赞速成班”等诱惑,避免参与黑产交易。平台则需升级算法模型,引入“用户行为真实性”评估维度——如点赞前的浏览时长、互动历史等,从源头过滤异常数据。唯有创作者、平台与用户共同抵制虚假流量,社交媒体才能回归“连接真实”的本质,让每一份点赞都承载真实的情感共鸣。