快手平台通过构建10个分站点来支持刷赞行为,这一技术架构选择并非偶然,而是其应对复杂内容生态、平衡流量效率与算法精准度的深层策略。在短视频行业竞争白热化的背景下,流量分发与用户互动数据成为平台与创作者的核心诉求,而分站点系统正是连接“刷赞需求”与“平台治理”的关键缓冲带。从技术逻辑、生态价值到风险管控,10个分站点的存在折射出快手在流量分配、算法优化与商业变现之间的精密平衡。

分站点:刷赞行为的分布式“中转站”

刷赞行为本质上是人为干预内容互动数据,以提升内容在算法推荐中的权重。快手的推荐算法依赖“完播率、点赞率、评论率、转发率”等多维度指标,其中点赞作为最轻量级的互动行为,成为创作者快速提升热量的首选。然而,大规模刷赞若集中单一服务器,极易触发平台的异常检测机制,导致账号限流甚至封禁。为此,快手将刷赞请求分散至10个分站点,每个站点独立处理特定区域或类型的数据交互,形成“分布式刷赞网络”。

这种架构的核心优势在于“流量分载”。假设单个分站点每秒可处理1万次点赞请求,10个分站点便能同时承载10万次请求,既避免单一节点过载,又能通过IP轮换、数据模拟等技术手段,使刷赞行为更接近自然用户互动。例如,分站点A可能负责华北地区的小额点赞(如单条视频100-500赞),分站点B处理南方地区的高频点赞(如单条视频1000赞以上),通过地域和量级的区隔,降低算法对异常数据的敏感度。

10个分站点:算法精准度与用户需求的“平衡木”

快手的分站点数量并非随意设定,而是基于其“去中心化推荐算法”的底层逻辑。快手强调“老铁经济”,算法更注重“社交关系链”与“本地化内容”,这意味着不同区域、不同圈层的用户对内容的热点偏好存在差异。10个分站点恰好对应算法中的“地域-兴趣”维度,每个站点可针对特定用户群体的行为特征,定制化匹配刷赞内容。

例如,东北地区的分站点可能优先推送“接地气的生活类视频”刷赞需求,而一线城市分站点则侧重“职场干货、科技测评”等内容。这种“分站点+内容标签”的匹配机制,使刷赞数据更贴近真实用户偏好,避免“千篇一律的点赞泡沫”对算法推荐逻辑的干扰。同时,10个分站点形成数据冗余备份,当某个站点因算法升级或流量波动出现异常时,其他站点可快速接管,确保刷赞服务的稳定性——这是平台在“治理效率”与“用户体验”间妥协的结果:既不彻底禁止创作者对流量的合理诉求,又通过技术手段将刷赞行为纳入可控范围。

商业变现:分站点背后的“流量生意经”

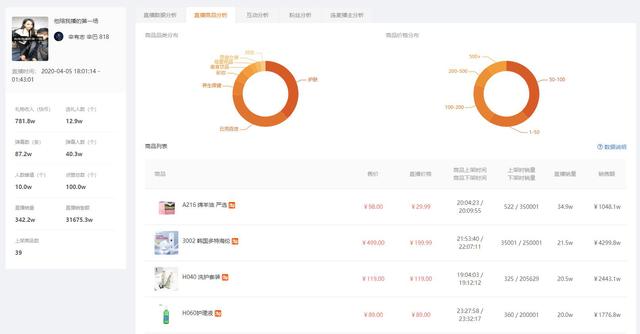

刷赞行为的背后,是创作者对“流量变现”的强烈需求。对于商家、MCN机构和个人创作者而言,高点赞量意味着更高的账号权重、更强的商业议价能力,进而吸引广告合作、直播打赏等变现机会。快手的10个分站点本质上是“流量中介”,通过满足这部分需求,间接激活平台的商业生态。

具体而言,分站点可区分不同层级的刷赞服务:普通用户可通过分站点获取小额点赞,提升内容初始热度;商家则可通过分站点批量采购“精准点赞”(如定向目标用户群体的点赞),实现“精准引流”。这种分层服务不仅为平台创造了隐性收益(如分站点服务的技术维护费),还加速了流量向商业场景的转化。例如,某服装品牌通过分站点采购1万次“女性用户+25-35岁”的精准点赞,使推广视频的曝光量提升50%,带动店铺销量增长30%——分站点成为连接“流量需求”与“商业价值”的桥梁。

风险博弈:分站点的“双刃剑”效应

尽管分站点支持了刷赞行为,但其背后潜藏的数据失真、生态污染风险不容忽视。过度依赖刷赞会导致平台内容质量下降,真实优质内容被“数据泡沫”淹没,最终损害用户体验。为此,快手在分站点架构中内置了“风险防火墙”:每个分站点均配备异常检测模块,通过“点赞速率波动、用户画像异常、内容互动比失衡”等指标,识别恶意刷赞行为并自动拦截。

例如,当某分站点检测到同一IP在1分钟内对10条不同视频进行点赞,或某视频的点赞量远低于完播量却突然激增时,系统会自动标记该数据为异常,并将其从算法推荐中剔除。这种“允许合理干预、打击恶意作弊”的管控逻辑,使分站点成为“灰色地带”的治理工具——既不扼杀创作者的流量需求,又维护了平台生态的基本秩序。然而,随着刷黑产技术的迭代,分站点与作弊软件的“攻防战”将持续升级,这对平台的技术响应能力提出更高要求。

结语:分站点背后的平台生存哲学

快手10个分站点的存在,本质上是内容平台在“增长压力”与“生态健康”之间的动态平衡。它既是对用户流量需求的理性回应,也是算法治理的技术创新。这种架构折射出快手的生存哲学:在流量竞争中,绝对的“纯净”与绝对的“放任”均不可行,唯有通过精细化、分布式的技术手段,才能在效率与合规、数据真实与用户诉求之间找到支点。未来,随着算法透明度的提升和监管政策的完善,分站点或许会向“更智能的数据校准”演进,但其核心使命——让流量分配更贴近创作者与用户的真实需求——将始终贯穿于快手的平台发展逻辑中。