QQ刷赞平台宣称的“全网最低价免费秒刷微信”究竟是不是真实存在的服务?在流量经济盛行的当下,不少用户被“零成本”“极速到账”的宣传吸引,试图通过这类平台快速提升社交数据,但背后隐藏的成本陷阱与合规风险,却鲜少有人深入剖析。这类平台所谓的“最低价”与“免费”,本质上是利用信息不对称制造的营销噱头,其运作逻辑不仅违背商业常识,更可能让用户付出远超数据价值的代价。

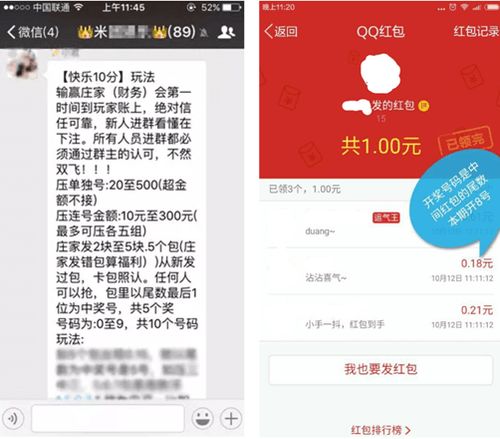

要理解QQ刷赞平台的宣传为何缺乏可信度,首先需拆解其核心服务的实现原理。所谓“刷赞”,本质是通过人工或技术手段模拟真实用户行为,在微信朋友圈、视频号等场景下制造虚假互动数据。这类服务通常依赖两种模式:一是“众包刷手”,即组织大量兼职用户手动点赞、评论,成本相对较高;二是“机器脚本”,通过自动化程序批量操作,成本虽低但极易被平台风控系统识别。无论是哪种模式,都需要持续投入服务器资源、技术维护以及人力成本,而“免费秒刷”宣称却完全回避了这些基本成本构成——这在商业逻辑中显然站不住脚。任何企业或个人提供的服务都需要盈利,所谓“免费”不过是诱导用户入局的幌子,后续往往通过数据泄露、隐性收费等方式变现。

“全网最低价”的承诺同样经不起推敲。当前刷赞行业的价格早已形成透明区间:普通朋友圈点赞约0.1元/个,视频号互动0.2-0.5元/次,优质账号(如高权重、实名认证)价格上浮30%-50%。平台若以“最低价”为卖点,要么是通过压缩服务质量(如使用虚假账号、延迟到账)维持利润,要么是采用“低价引流+高价增值”的套路——先以免费或极低价吸引用户,再以“加急”“保真”等名义收取额外费用。曾有用户反映,某平台宣称“1元秒刷100赞”,到账后却发现点赞账号均为异常状态(如无头像、无动态),且24小时内掉赞率达80%,最终不得不支付10倍“保价费”才能获得稳定数据。这种“低价陷阱”在行业内屡见不鲜,用户看似占便宜,实则沦为平台的“流量韭菜”。

更值得警惕的是“秒刷”背后的技术风险。微信平台对异常流量的监测早已形成成熟体系,短时间内集中涌入的点赞、评论会被判定为“刷量行为”,轻则触发限流(内容无法正常推送),重则导致账号功能受限(如朋友圈仅自己可见、无法添加好友)。而QQ刷赞平台为追求“秒级到账”,往往采用批量操作脚本,这种高频异常行为极易触发微信的风控机制。2023年某社交电商服务商因使用第三方刷赞工具,导致合作商家账号集体封禁,直接损失超千万元。此外,部分平台为降低成本,会窃取用户个人信息(如微信账号密码、好友列表),甚至植入恶意软件,用户在追求虚假数据的同时,正将个人隐私与财产安全置于险境。

从行业生态来看,QQ刷赞平台的生存空间本就游走在灰色地带。微信平台明确禁止任何形式的刷量行为,违规账号将面临阶梯式处罚,情节严重者可能被永久封禁。而QQ作为腾讯旗下产品,虽与微信账号体系互通,但同样对数据造假持零容忍态度。这类平台之所以能长期存在,一方面是利用了部分用户“走捷径”的心理,另一方面则是钻了监管滞后性的空子——但近年来,随着腾讯“清朗行动”的推进,以及AI风控系统的迭代,刷赞行为的识别率已提升至95%以上,平台存活周期越来越短,往往刚积累一定用户就因违规被关停,用户的“数据投资”也随之打水漂。

用户为何会陷入“最低价免费秒刷”的迷思?本质上是对社交数据价值的误解。在许多人看来,高点赞量代表着影响力与认可度,能提升个人形象或商业转化效率。但真实社交场景中,用户更看重的是互动质量而非数量——一个拥有100个真实好友的账号,其朋友圈互动价值远超一个拥有1万个“僵尸粉”的账号。企业商家若依赖虚假数据营销,不仅无法触达精准用户,还会因“刷量”行为损害品牌公信力。某美妆品牌曾因刷赞被媒体曝光,消费者纷纷质疑其产品口碑,最终销量下滑40%。可见,虚假数据带来的短期“繁荣”,终将被真实市场反噬。

面对QQ刷赞平台的宣传,用户需建立理性认知:任何脱离真实需求的流量操作都是“伪需求”,而“免费”与“最低价”背后,往往藏着看不见的成本与风险。社交数据的真正价值,源于持续的内容输出与真诚的用户互动,而非冰冷的数字堆砌。与其寄望于虚无缥缈的“秒刷神话”,不如将精力放在提升内容质量上——毕竟,能留住用户的从来不是点赞数,而是你传递的价值。