刷赞行为的本质,是数字时代对内容价值与社交信任的系统性扭曲,其核心在于通过非正常手段人为制造虚假互动数据,以此伪装内容的受欢迎程度;而“请勿刷赞”的呼吁,则是对这种流量造假的明确抵制,本质上是对内容生态真实性、创作者权益与用户知情权的共同守护。在算法主导注意力分配的当下,理解刷赞行为的深层含义,践行“请勿刷赞”的准则,已成为维护健康数字环境的必然要求。

一、刷赞行为的本质:从“数据造假”到“生态污染”

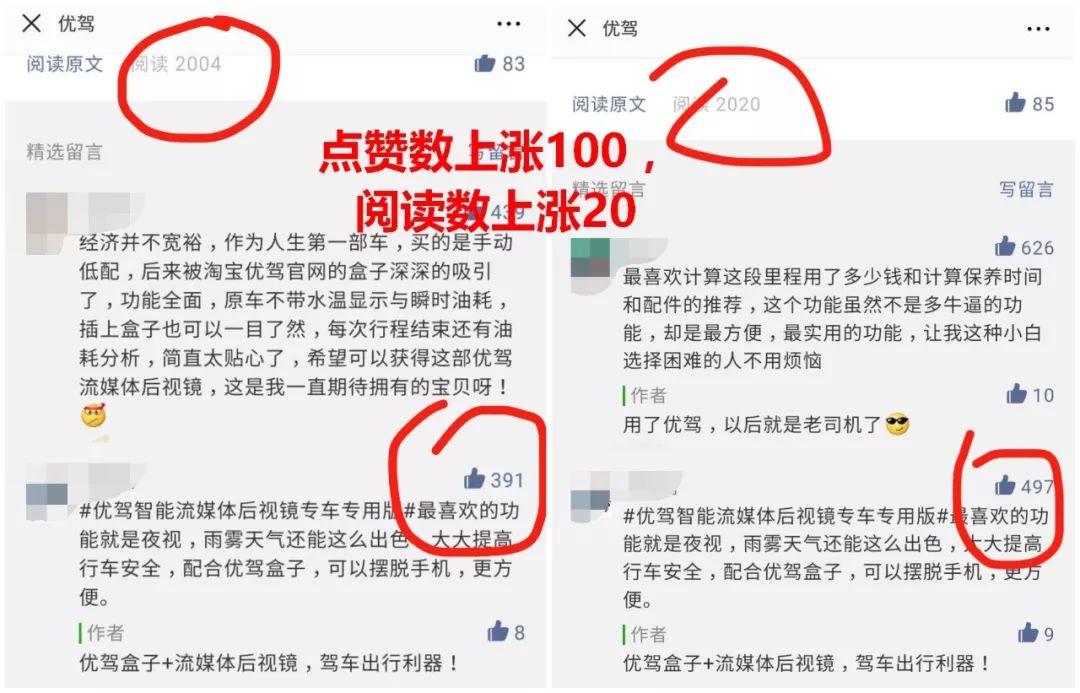

刷赞行为绝非简单的“数字游戏”,而是对内容价值评估体系的根本性破坏。其含义可拆解为三个层面:操作层面,通过机器程序批量模拟用户点击、雇佣水军集中点赞、利用多账号重复互动等非自然手段,实现点赞数量的虚假增长;动机层面,创作者为追求流量变现、商家为提升商品信任度、平台方为营造虚假繁荣,均可能成为刷赞的推手;结果层面,形成“数据泡沫”——高点赞量与内容实际质量、用户真实反馈严重脱节,导致算法误判内容价值,进而扭曲流量分配逻辑。

真实互动与刷赞的核心差异在于“真实性”:前者是用户基于内容情感共鸣或信息价值的自然反馈,后者则是脱离内容本质的“数字表演”。例如,一篇深度调研文章因真实价值获得百次点赞,是内容生态的健康体现;而一段低质短视频通过刷赞获得十万点赞,则是对优质内容生存空间的挤压,属于典型的“劣币驱逐良币”。刷赞行为的蔓延,本质上是将内容评价体系从“价值导向”异化为“数据导向”,使数字空间沦为“流量至上”的虚假竞技场。

二、“请勿刷赞”的深层含义:对真实生态的价值重构

“请勿刷赞”的提出,不仅是对个体行为的约束,更是对数字生态价值秩序的重新锚定。其含义可从三个维度解读:

对创作者而言,“请勿刷赞”是拒绝“流量依赖症”的清醒剂。部分创作者为追求短期数据表现,投入成本购买刷赞服务,看似获得“成功”,实则陷入“数据幻觉”——虚假点赞无法转化为真实用户粘性,反而可能因算法识别异常导致限流,甚至因违反平台规则被封号。唯有拒绝刷赞,创作者才能回归“内容为王”的初心,通过真实价值积累长期影响力。

对平台而言,“请勿刷赞”是维护算法公信力的底线。平台算法的核心逻辑是“用户反馈反映内容质量”,刷赞行为直接污染这一逻辑的输入端。当平台无法区分真实互动与虚假数据,不仅会降低内容推荐精准度,更会损害用户对平台的信任——用户发现“高赞内容≠优质内容”后,将逐渐流失使用意愿。因此,“请勿刷赞”是平台构建可持续内容生态的制度前提。

对用户而言,“请勿刷赞”是保障信息选择权的屏障。用户依赖点赞量等社交信号判断内容价值,刷赞行为则通过制造“虚假共识”误导用户决策。例如,虚假高赞的美妆测评可能引导用户购买劣质产品,虚假高赞的旅游攻略可能掩盖安全隐患。“请勿刷赞”的本质,是确保用户在真实信息环境中做出自主判断,维护数字空间的“知情权”与“选择权”。

三、刷赞行为的产业链与危害:从“个体行为”到“系统性风险”

刷赞行为的泛滥,背后是成熟的灰色产业链在支撑。这条产业链以“流量变现”为核心,形成了“需求方-中介方-执行方”的完整闭环:需求方包括追求流量的创作者、急于提升销量的商家、需要KPI考核的MCN机构;中介方是提供刷赞服务的平台,通过“按量计费”“包月套餐”等方式牟利,部分甚至与平台内部人员勾结,规避检测;执行方则是大量机器账号(通过技术手段批量注册的虚拟账号)和“水军”(真实但受雇的用户)。

这条产业链的危害具有“扩散性”与“长期性”:短期内,破坏公平竞争环境——中小创作者因缺乏资源购买刷赞,难以与“数据造假者”抗衡;长期看,侵蚀社会诚信体系。当“数据造假”被视为“捷径”,将助长浮躁风气,使“踏实创作”“诚信经营”等价值观被边缘化。更严重的是,刷赞行为可能涉及违法犯罪:根据《反不正当竞争法》,经营者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传,需承担法律责任;《网络安全法》也明确禁止从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动,而批量刷赞往往依赖非法获取的用户数据或技术漏洞,已触碰法律红线。

四、践行“请勿刷赞”:构建真实内容生态的多元路径

拒绝刷赞,需要个人、平台与行业的协同发力,形成“不敢刷、不能刷、不想刷”的治理体系。

从个体层面,需树立“真实即价值”的内容观。创作者应将精力投入内容质量的提升,而非数据的堆砌;普通用户需主动拒绝参与刷赞活动,不因“跟风点赞”或“利益诱惑”成为虚假数据的帮凶。例如,某知识类创作者曾公开拒绝刷赞请求,直言“虚假数据会让我失去与真实用户连接的勇气”,这种态度值得借鉴。

从平台层面,需强化技术识别与制度约束。技术上,可通过AI算法识别异常点赞行为——例如分析点赞账号的活跃度、登录IP、操作轨迹等特征,判断是否为机器或水军操作;制度上,应建立分级惩戒机制,对轻微违规者限流警告,对屡教不改者封号处理,并向社会公示典型案例,形成震慑。此外,平台可优化内容评价体系,降低点赞数的权重,增加“用户停留时长”“评论质量”“转发率”等多元指标,减少“唯数据论”的生存空间。

从行业层面,需建立内容评价的“价值共识”。行业协会、媒体机构等可推动“优质内容标准”的制定,引导公众关注内容的思想性、专业性、服务性,而非单纯的点赞数量。例如,某内容行业协会发起“真实内容联盟”,鼓励创作者签署《反刷赞公约》,并通过第三方机构对内容真实性进行认证,形成行业自律机制。

刷赞行为的含义,是数字时代对“真实价值”的背叛;而“请勿刷赞”的意义,则是对内容生态本真的回归。当创作者拒绝用数据伪装自己,平台拒绝用算法纵容造假,用户拒绝用盲从参与虚假繁荣,数字空间才能真正成为“价值共生”的土壤——在这里,每一个点赞都承载着真实的情感共鸣,每一份流量都对应着真正的社会价值。这不仅是内容生态的幸事,更是数字时代对“真实”最珍贵的致敬。