在QQ社交生态中,“刷QQ赞”“刷人气网站”已成为不少用户追逐的热词,声称能快速提升社交可见性、塑造受欢迎形象。但抛开营销话术,这些“捷径”真的能带来实质性效果吗?答案或许藏在表象与本质的鸿沟中。

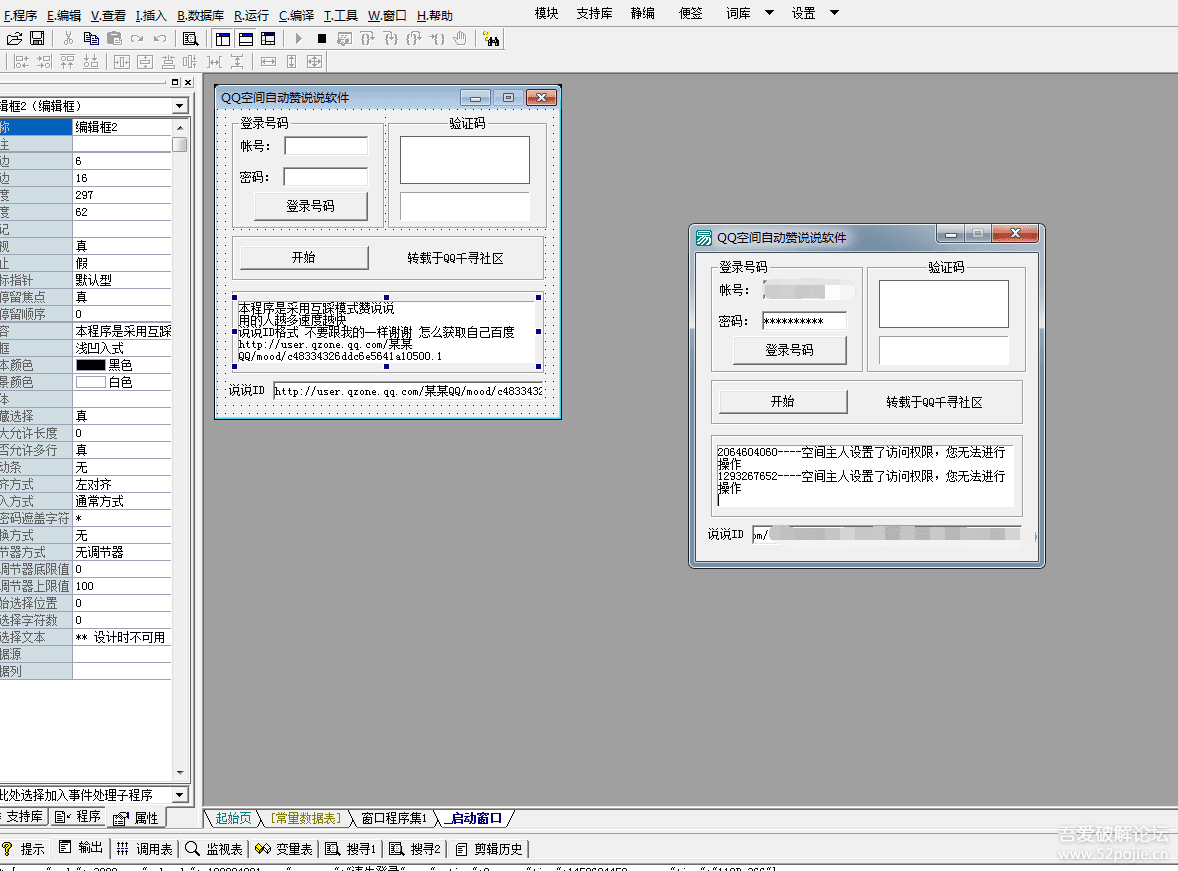

刷QQ赞和刷人气网站的运作逻辑,本质是“数据商品化”的产物。这类平台通常以“QQ空间人气提升”“动态快速获赞”“直播间刷人气”为卖点,通过技术手段或人工水军,在短时间内为用户的空间动态、说说、签名档甚至直播间数据“注水”。用户动机复杂:有的是普通学生,担心动态无人点赞显得“不合群”;有的是微商或主播,需要高人气数据吸引真实流量;有的是职场新人,试图通过活跃的社交形象积累“社交货币”。然而,这种“购买”的人气,本质上是一场虚假的数字狂欢。

短期来看,刷QQ赞确实能带来直观的“效果反馈”。一条原本只有寥寥数赞的说说,经过刷赞包装后,点赞数轻松突破三位数,甚至配上“人气爆棚”的标签,能在心理上满足用户的社交认同感。对于依赖QQ进行商业推广的用户,高人气数据可能成为吸引合作的“敲门砖”——毕竟,在信息过载的时代,数字是最直观的信任背书。但这种效果如同空中楼阁,经不起推敲。平台算法并非“吃素”的,QQ早已部署了异常行为监测系统,短时间内突增的点赞、异常高频的访问记录,都会触发风控机制。轻则限流降权,动态被系统折叠;重则账号被临时冻结,甚至永久封禁。更关键的是,虚假人气无法转化为真实互动:一条刷赞过万的说说,评论区可能冷冷清清,这种“点赞多、评论少、转发无”的数据割裂感,反而暴露了人气的虚假性。

更深层的风险在于,刷QQ赞正在侵蚀社交生态的信任基础。社交的核心是“连接”,而连接的纽带是真实与真诚。当用户发现好友的动态数据异常——比如凌晨三点仍在密集获赞,或是小号互赞痕迹明显——信任感便会逐渐崩塌。更值得警惕的是,这类刷赞网站往往暗藏隐私泄露风险。用户需要授权QQ账号权限,甚至提供密码,这些敏感信息可能被用于盗号、盗取联系人,或二次贩卖至黑灰产产业链。近年来,因使用第三方刷赞软件导致账号被盗、财产损失的案例屡见不鲜,这种“小利换大损”的买卖,本质上是在透支用户的数字安全。

那么,拒绝刷赞,如何构建真实有效的社交人气?真正的社交价值,从来不是“刷”出来的,而是“养”出来的。QQ作为拥有数亿用户的社交平台,其算法逻辑始终在向“优质内容”倾斜。一条有深度思考的动态、一组有温度的生活记录、一次真诚的互动评论,远比千篇一律的“点赞”更能吸引同频用户。例如,有用户坚持分享职场干货,即使初期点赞寥寥,但随着内容积累,逐渐形成垂直领域的社群,最终收获的不仅是高人气,更是精准的社交资源。这种“内容-互动-沉淀”的路径,或许缓慢,但每一步都走得扎实。

对于商业用户而言,真实人气更具转化价值。一个通过优质直播内容吸引的千人群,远比一个靠刷赞凑数的万人群更有商业潜力——前者用户粘性高、信任感强,后者则是“僵尸粉”横行,互动率为零。事实上,QQ平台近年来也在强化“真实社交”导向,通过“动态质量分”“用户行为画像”等机制,让优质内容获得更多自然流量推荐。这意味着,与其在刷赞的迷雾中内卷,不如回归内容本质,用真实价值打动用户。

归根结底,刷QQ赞刷人气网站提供的“效果”,是一种被包装的幻觉。它能在短期内满足用户的虚荣心,却无法带来长期的社交红利,反而可能让用户陷入“数据依赖”的怪圈——当真实社交能力被虚假数据替代,用户终将失去在数字世界中建立深度连接的能力。社交的本质是“人”与“人”的相遇,而非“数字”与“数字”的堆砌。褪去数据的伪装,那些愿意分享真实生活、真诚对待他人的人,才能在QQ的社交生态中,收获真正的人气与尊重。