刷QQ资料页面的点赞,在当下社交环境中已成为一种看似便捷的“包装手段”。然而,这种通过非正常手段获取的互动数据,究竟是否真能为用户带来实质性价值?从社交本质、平台生态、用户心理三个维度来看,刷QQ资料页面点赞的“有效性”实则存在巨大局限,甚至可能适得其反,成为社交信任的隐形杀手。

一、短期数据光鲜:虚荣满足与社交错觉的“伪有效”

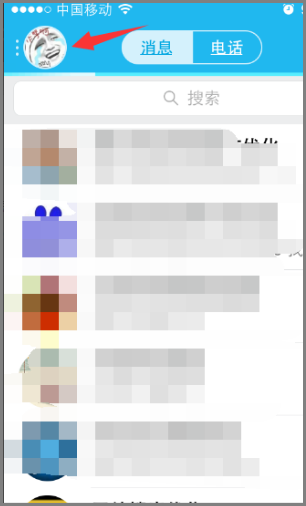

刷QQ资料页面点赞最直接的“效果”,体现在数字的快速膨胀上。当用户打开自己的资料页,看到点赞数从寥寥数个飙升至数百甚至上千时,确实能在短期内获得一种“被认可”的心理满足。这种满足感源于社交平台对“数据量化”的强调——在QQ的社交体系里,资料页的点赞数、动态互动数等,往往被潜意识解读为个人社交影响力的直观体现。尤其是对年轻用户而言,较高的点赞数可能成为“人设”的一部分,在同学、朋友间形成一种“受欢迎”的错觉。

但这种“有效”是极其脆弱的。它建立在虚假数据的基础上,如同沙滩上的城堡,看似华丽却经不起真实社交的考验。当好友点开资料页发现点赞列表充斥着陌生ID,或是互动数据与实际社交圈严重不符时,最初的“光鲜”便会迅速转化为“刻意”的质疑。这种数据泡沫带来的短暂虚荣,本质上是对真实社交价值的背离,其“有效性”仅限于自我安慰的层面,无法转化为任何实质性的社交收益。

二、平台规则压制:算法识别与账号风险的“无效性”

从平台生态角度看,刷QQ资料页面点赞的行为本身就处于规则的灰色地带。腾讯作为QQ的运营方,早已建立了完善的反作弊机制。这些机制通过识别异常行为模式(如短时间内大量集中点赞、非活跃账号的异常互动等),能够精准定位刷量行为。一旦被判定为违规,轻则点赞数被清零,重则可能导致账号限权——例如降低动态曝光度、限制好友添加功能,甚至在严重情况下触发封号机制。

更关键的是,QQ的社交算法更倾向于推荐“真实互动”内容。即使通过刷量获得了高点赞数,这些虚假数据也无法转化为算法层面的“权重提升”。因为算法在评估内容价值时,不仅关注点赞总量,更看重互动质量(如评论、转发、私聊等深度互动)以及互动用户的活跃度与相关性。刷赞行为产生的数据往往是“死数据”,无法激活算法的推荐机制,自然也无法帮助用户扩大真实的社交影响力。从这个角度看,刷赞在平台规则面前是“无效”的,甚至可能因违规操作损害账号的长期价值。

三、社交价值背离:真实连接与信任基石的“负效应”

社交的核心价值在于“真实连接”,而刷QQ资料页面点赞恰恰破坏了这一基石。在真实的社交场景中,点赞是“我看到了你的内容,并且有所共鸣”的信号,是一种轻量级的情感反馈。当这种信号被大量虚假数据稀释后,点赞本身的意义便被消解——它不再是“认可”的象征,而是“数据表演”的工具。

这种背离对用户社交关系的伤害是深远的。一方面,长期依赖刷赞会让用户陷入“数据依赖症”,为了追求点赞数而发布迎合算法但脱离真实自我的内容,逐渐失去社交表达的本真性。另一方面,当周围的人察觉到数据造假时,信任危机便会随之产生。社交关系建立在相互信任的基础上,一旦信任崩塌,再多的虚假点赞也无法修复。正如现实中一个总是靠“假笑”示人的人,终会被识破其虚伪的本质,QQ社交中“刷赞”打造的人设,同样会在真实互动的考验中轰然倒塌。

四、用户心理异化:从“被看见”到“被数据绑架”的恶性循环

刷QQ资料页面点赞的行为,折射出部分用户对“社交可见性”的焦虑。在信息爆炸的时代,每个人都渴望在社交网络中被“看见”,而点赞数似乎成了衡量“可见性”的最简单指标。这种焦虑驱使下,用户可能陷入“刷赞-获得数据满足-追求更多点赞-继续刷赞”的恶性循环,最终导致心理异化——从“希望通过真实内容获得关注”异化为“通过数据造假营造关注假象”。

这种异化的危害在于,它让用户逐渐失去对真实社交价值的判断力。他们可能不再关注内容本身的质量,不再在乎与朋友的深度互动,而是将所有精力投入到“数据表演”中。久而久之,用户会发现,即使拥有再高的点赞数,内心依然感到空虚——因为那些数字无法带来真实的情感共鸣,无法构建有意义的社交关系。这种“被数据绑架”的状态,不仅无法解决社交焦虑,反而会加剧用户的孤独感。

结语:回归真实,才是社交的“有效密码”

刷QQ资料页面点赞的“有效性”,本质上是一个被虚荣心与数据焦虑构建的伪命题。它可能在短期内带来数字的满足感,却无法通过平台规则的检验,更会损害真实社交的价值与信任。在社交网络日益成熟的今天,用户更需要清醒地认识到:社交的真正“有效”,不在于资料页上冰冷的点赞数字,而在于每一次真实互动中传递的情感温度,在于构建的能够相互支持、共同成长的社交连接。 与其将精力耗费在刷量这种“短视行为”上,不如用心打磨内容,真诚对待朋友,让社交回归“以人为本”的本质。唯有如此,才能在虚拟与现实的交织中,找到真正有价值的社交归属感。