刷赞刷Q币的软件真的存在吗?这个问题在社交网络与虚拟经济交织的当下,始终萦绕在许多用户心头。随着短视频平台、社交软件的普及,点赞数成为衡量内容热度的直观指标,Q币作为腾讯生态内的“硬通货”,既能充值会员、购买游戏点券,又能兑换实物商品,其需求量持续攀升。在这种背景下,“一键刷赞”“免费Q币生成器”等广告在网络上层出不穷,吸引着渴望快速获得流量或虚拟资产的用户。然而,这些软件究竟是真实的技术突破,还是精心设计的骗局?其背后隐藏着怎样的运作逻辑与潜在风险?深入剖析这些问题,不仅能帮助用户认清真相,更能揭示虚拟经济生态中的灰色地带。

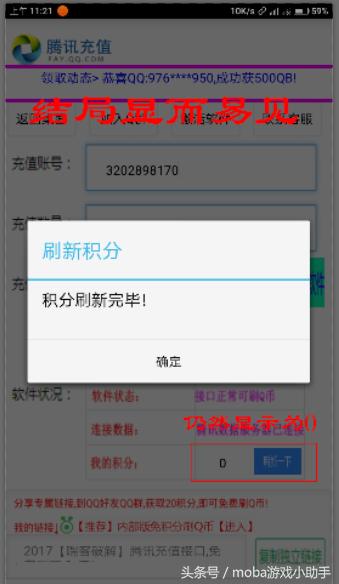

刷赞刷Q币的软件确实存在,但“存在”的形式与功能往往与宣传严重不符。从技术层面看,社交平台的点赞机制与Q币发行体系均由严格的后台算法与服务器端控制,任何外部软件若想直接篡改数据或凭空生成Q币,需要突破平台的多重安全防护,这几乎是不可能完成的任务。目前市面上的所谓“刷赞软件”,大致可分为两类:一类是模拟人工操作的“辅助工具”,通过脚本或自动化程序,在短时间内向目标内容发送大量点赞指令;另一类则是纯粹的“钓鱼软件”,以“免费刷赞”“Q币无限生成”为诱饵,诱导用户下载恶意程序或填写敏感信息。前者看似“有效”,实则效率低下——平台早已识别异常点赞行为,会对账号进行限流、警告甚至封禁;后者则直接构成诈骗,用户不仅无法获得承诺的收益,还可能面临账号被盗、资金损失的风险。值得注意的是,即便是第一类“辅助工具”,其技术含量也远低于宣传,大多只是利用了平台早期的监管漏洞,随着算法升级,这些漏洞早已被堵死,所谓的“刷赞”效果微乎其微。

这类软件的运作逻辑,本质上是利用了用户“走捷径”的心理与信息不对称。在内容竞争白热化的环境下,许多创作者急于提升数据以获得流量扶持,普通用户则希望通过刷Q币享受虚拟服务,这种需求催生了灰色产业链。诈骗者正是抓住了这一点,通过短视频平台、社交媒体群组、第三方论坛等渠道发布虚假广告,用“秒到账”“不限量”“无需root”等话术吸引用户。当用户下载安装这些软件后,通常会面临几种情况:一是软件本身毫无功能,只是收集用户设备信息(如IMEI码、手机号、社交账号密码)用于后续的精准诈骗;二是要求用户完成“任务”(如分享链接、关注账号、充值激活)才能“解锁”功能,最终在用户投入时间甚至金钱后消失无踪;三是植入木马程序,窃取用户银行账户信息或进行恶意扣费。更有甚者,会以“内部渠道”“技术漏洞”为幌子,建立所谓的“会员体系”,收取高额费用后跑路,这种模式与庞氏骗局如出一辙。

从风险角度看,使用刷赞刷Q币的软件,用户付出的远比得到的更多。账号安全是首当其冲的威胁,社交平台与支付系统的账号一旦被盗,可能导致个人信息泄露、好友被骗、财产损失等连锁反应。其次,法律风险不容忽视——根据《网络安全法》《反不正当竞争法》等规定,利用技术手段干扰网络产品正常运行、伪造虚假数据,属于违法行为,情节严重者可能面临刑事责任。此外,这类软件还可能破坏虚拟经济的公平性:当流量与虚拟资产可以通过作弊手段获得,真正优质的内容与合法获取虚拟货币的用户将受到挤压,长此以往,会劣币驱逐良币,损害整个生态的健康。平台方对此也始终保持高压打击态度,腾讯、抖音等企业每年都会投入大量资源升级反作弊系统,对异常账号进行批量封禁,2022年某社交平台就曾一次性封禁涉嫌刷赞的账号超50万个,足以见得问题的严重性。

那么,面对“刷赞刷Q币软件”的诱惑,用户应如何自处?答案其实很简单:拒绝捷径,回归真实价值。对于内容创作者而言,与其依赖虚假数据博眼球,不如深耕内容质量,提升用户粘性;对于普通用户而言,想要获取Q币,完全可以通过腾讯官方渠道(如做任务、参与活动、购买充值卡)等合法途径,这些方式虽然需要付出一定努力,但安全可靠,且能避免法律风险。同时,相关部门应加强对网络虚假广告的监管,斩断灰色产业链;平台方则需持续优化反作弊技术,建立更完善的风控体系,让作弊者无机可乘。唯有用户、平台、监管部门三方合力,才能营造一个清朗、公平的虚拟环境。

归根结底,刷赞刷Q币的软件并非“技术奇迹”,而是人性弱点的放大器与违法分子的敛财工具。在虚拟经济日益融入日常生活的今天,我们更应保持理性与警惕,认识到任何试图绕过规则的行为,最终都可能付出沉重代价。真正的价值,永远建立在真实、合法与诚信的基础之上——这不仅是虚拟世界的生存法则,也是现实社会的通行准则。