在社交媒体的生态中,点赞早已超越简单的互动符号,成为社交认同、内容价值甚至个人影响力的量化指标。对于许多习惯在“说说”(或朋友圈、动态)分享日常的用户而言,“快速获得50个赞”不仅是数字上的满足,更隐含着对关注度的渴望与社交归属感的追求。正因如此,“刷说说赞软件”作为一种看似便捷的解决方案,在部分群体中悄然流行。然而,这类软件真的能实现“快速获得50个赞”的承诺吗?其背后又隐藏着哪些被忽视的代价与风险?要解答这些问题,我们需要穿透“快速点赞”的表象,深入理解社交互动的本质与平台规则的边界。

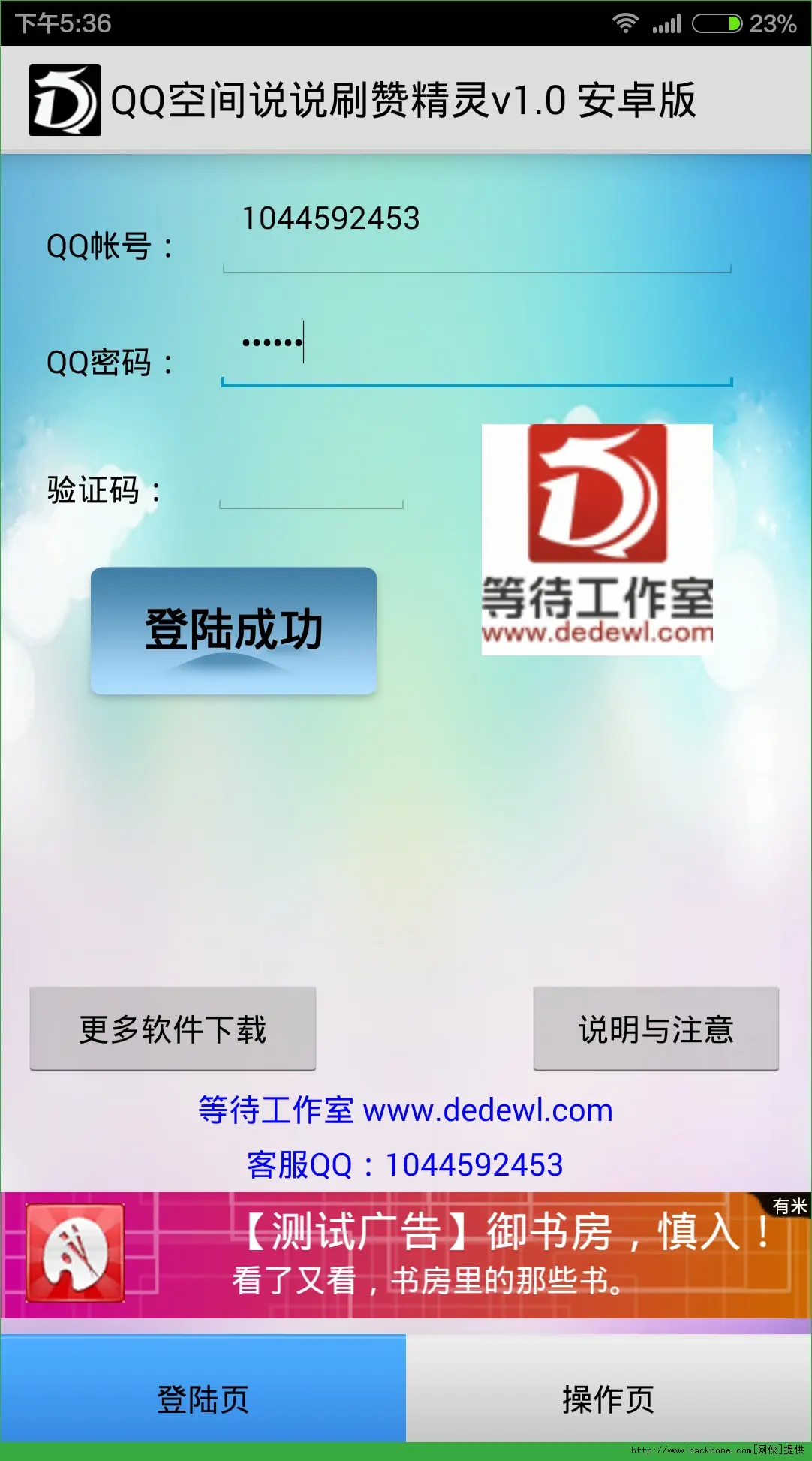

刷说说赞软件的核心逻辑,本质是对“社交货币”的虚假注水。这类软件通常通过两种技术路径实现批量点赞:一是模拟人工操作,利用脚本或自动化工具在短时间内对目标说说进行高频点赞,甚至通过多账号协同制造“点赞热潮”;二是接入第三方接口,通过非官方渠道获取用户授权,绕过平台的正常互动机制,直接向目标说说输送点赞。从表面看,用户只需输入链接、设置数量,几分钟内就能看到数字从0跃升至50,这种“立竿见影”的效果恰好击中了部分人对“快速获得认可”的焦虑。但技术的便捷性背后,是平台算法对异常行为的敏感捕捉——点赞频率过高、账号活跃度异常、点赞内容高度集中等特征,都会被系统标记为“可疑互动”,轻则点赞数据被清除,重则导致账号被限流甚至封禁。更值得警惕的是,部分刷赞软件需用户提供账号密码或授权敏感权限,实则暗藏数据窃取风险,用户的个人信息、社交关系链可能沦为不法牟利的工具。

“快速获得50个赞”的执念,往往源于对社交价值的误解。心理学研究表明,人类对点赞的需求本质上是“被看见”与“被认可”的心理投射,50个赞的数量阈值,可能是用户预设的“社交及格线”——低于这个数字,会引发自我怀疑;达到这个数字,则能暂时满足对“受欢迎”的想象。但刷赞软件制造的虚假点赞,无法带来真实的情感连接。这些点赞来自僵尸账号、匿名用户或被操控的账号,点赞者对内容毫无了解,更谈不上深度互动。久而久之,用户会陷入“数据依赖”的怪圈:为了维持50赞的“体面”,不断依赖软件制造虚假繁荣,却逐渐丧失了通过优质内容吸引真实关注的能力。更严重的是,当身边人察觉到点赞数据的异常(如互赞痕迹明显、内容与点赞量严重不符),反而会对用户的社交诚意产生质疑,最终损害的是真实的社交关系。

事实上,50个赞的真实价值,从来不该由数字定义,而应由内容质量与互动深度决定。与其依赖刷说说赞软件的“捷径”,不如回归社交互动的本质——通过真诚的内容与积极的互动,自然获得认可。具体而言,要“快速获得50个赞”,可以从三个维度发力:内容优化、互动策略与时机把握。内容上,发布能引发共鸣的信息是关键:无论是生活感悟、实用干货还是情绪共鸣点,真实、独特、有价值的内容更容易被用户主动点赞。例如,分享一次有深度的旅行见闻,配上高质量的图片与真诚的文字,远比随手转发的心灵鸡汤更能获得自然点赞。互动上,社交本质是“双向奔赴”,主动评论他人的说说、参与话题讨论、@可能感兴趣的好友,能增加账号的曝光度与活跃度,当用户感受到你的真诚互动时,也更愿意回馈你的内容。时机方面,根据平台用户活跃规律发布内容(如工作日晚间、周末午后),能让说说在“黄金时段”获得更多曝光,从而增加被点赞的概率。这些方法虽然无法像刷赞软件那样“秒速见效”,但获得的每一个点赞都来自真实的用户,不仅能提升账号权重,更能积累有价值的社交资源。

从行业趋势看,主流社交媒体平台对“刷赞”行为的打击力度正持续升级。通过AI算法识别异常互动行为、建立用户信用评分体系、对频繁刷赞的账号进行功能限制,已成为平台的常规操作。这意味着,刷说说赞软件的“生存空间”正在被不断压缩,用户依赖这类软件获得的“快速点赞”可能随时面临清零风险。更重要的是,当平台越来越注重“真实互动”的权重时,那些依赖虚假数据维持的“虚假繁荣”终将失去意义。真正能长期获得用户认可的,永远是那些通过优质内容与真诚互动建立起来的真实社交连接。

归根结底,“快速获得50个赞”的核心诉求,不是数字的堆砌,而是对社交价值的确认。与其在刷赞软件的“捷径”中迷失,不如将精力投入到内容创作与真诚互动中——当你的分享能触动他人、引发共鸣,50个赞甚至更多真实的点赞,会成为自然的结果。毕竟,社交媒体的本质是“连接”而非“表演”,真正的社交认同,从来都源于真实的你,而非虚假的数据。