在QQ社交生态中,“刷名片赞”早已不是新鲜事,而近期包装成“香草业务”的刷赞服务更是打着“合规”“高效”的旗号吸引流量。这类业务声称能通过“自然流量导入”“真实用户互动”为名片动态点赞,提升个人社交形象,但其“有效性”真的经得起推敲吗?从数据真实性、社交价值到平台风险,所谓“香草业务”的表象之下,隐藏的可能是多重隐性陷阱。

解析“QQ刷名片赞香草业务”的运作逻辑与包装话术,会发现其核心是通过“去黑产化”标签降低用户警惕。与传统刷单服务不同,“香草业务”强调“真人点赞”“非机器批量操作”“符合平台社区规范”,甚至提供“分时段递增”“个性化标签点赞”等细节服务,让用户误以为是通过正规渠道提升社交数据。其定价模式也多按“点赞量”“互动深度”分级,从百元千赞到千元万赞不等,精准匹配不同用户的预算与展示需求。但深入其技术内核,所谓“真人点赞”多为低质号矩阵或兼职刷手完成,这些账号往往缺乏真实社交关系,点赞行为无实际内容交互,本质上仍是数据造假。

从数据真实性角度,这类服务的“有效性”存在先天缺陷。QQ作为腾讯核心社交产品,其反作弊系统已形成多维度监测机制,包括账号行为轨迹、设备指纹、IP地址稳定性、互动内容相关性等。所谓“香草业务”宣称的“自然流量导入”,实际是通过批量注册的“养号”或购买的低成本账号进行点赞,这些账号的行为模式高度相似——例如集中时段点赞、无浏览历史直接互动、动态内容与点赞标签无关等,极易触发平台风控。一旦被判定为异常数据,轻则点赞量被清零,重则导致账号限流、封禁,用户不仅无法获得预期的社交展示效果,反而可能因小失大。更关键的是,这类服务往往无法提供真实互动数据,点赞者与被点赞者之间缺乏社交连接,这些“僵尸赞”无法转化为评论、转发等深度互动,对用户构建真实社交网络毫无助益。

从社交价值维度,刷赞行为本质是对社交资本的异化消费。QQ名片作为个人社交形象的“数字名片”,其点赞量本应是内容质量与社交关系的自然映射,却被“香草业务”异化为可交易的数字商品。用户购买点赞,看似短期内提升了“受欢迎度”的表象,实则陷入“数据幻觉”——当好友发现这些点赞多来自陌生低质账号,或动态内容与点赞量严重不匹配时,不仅无法提升个人形象,反而可能引发信任危机,被贴上“虚荣”“虚假”的标签。更深层的,过度依赖数据造假获取社交满足感,会削弱用户主动产出优质内容、建立真实连接的能力。社交的本质是价值交换与情感共鸣,而非冰冷的数字堆砌,“香草业务”提供的虚假点赞,恰恰背离了社交的核心价值,长期来看反而会损害用户的社交竞争力。

商业转化层面,刷赞对商业推广的“有效性”更值得商榷。许多微商、主播或自由职业者购买QQ刷名片赞,意在通过高点赞量吸引潜在客户或平台流量倾斜,但实际效果却往往事与愿违。商业场景下的社交互动,需要的是精准的目标用户群体与真实的内容反馈,而“香草业务”提供的点赞多为无定向的随机流量,无法触达潜在客户。更重要的是,主流电商平台与内容平台(如微信、抖音)已将社交互动数据的真实性纳入风控体系,虚假点赞不仅无法带来流量红利,反而可能因数据异常导致商业账号降权。例如,某微商曾通过刷赞提升QQ名片动态曝光,却在后续微信社群推广中被检测到异常数据,最终被平台限制商业功能,得不偿失。

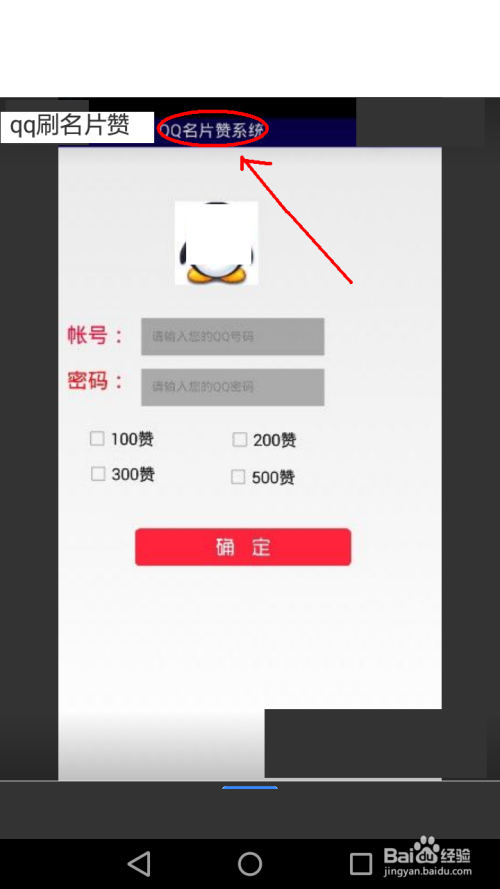

用户认知偏差与行业陷阱的深层剖析,揭示了“香草业务”持续存在的根源。一方面是“社交焦虑”的驱动——在“点赞即认同”的数字社交文化中,低互动量容易引发自我怀疑,用户急于通过数据证明自身价值;另一方面是“香草业务”的营销话术误导,其将数据包装成“社交赋能工具”,模糊了合规与违规的界限。更值得警惕的是,这类服务往往暗藏隐私泄露风险——用户需提供QQ账号密码甚至手机号进行“代操作”,个人信息可能被用于黑产交易或二次营销。行业数据显示,2023年QQ平台因第三方刷赞服务导致的账号异常事件同比增长37%,其中超60%的用户遭遇过隐私信息泄露。

回归真实社交价值,才是破解“QQ刷名片赞香草业务”有效性迷思的正道。在QQ社交生态中,真正有效的“名片增值”从来不是依赖虚假数据,而是通过优质内容输出、真实社交互动与长期关系维护。例如,通过分享专业见解、参与社群讨论、主动帮助好友解决问题等,自然积累的点赞与互动不仅更稳固,还能带来精准的人脉资源与商业机会。腾讯社交平台也在持续优化推荐算法,更倾向于将优质内容推送给真实兴趣用户,而非单纯依赖互动量的内容。对于有社交展示需求的用户,与其将金钱投入“香草业务”的虚假繁荣,不如将精力放在提升内容质量与社交沟通能力上——这才是构建可持续社交生态的正道。

“QQ刷名片赞香草业务”的“有效性”,本质上是数据焦虑下的商业幻觉。它用短期数字满足感掩盖长期社交风险,用合规话术包装违规操作,最终可能让用户失去的不仅是账号安全,更是真实社交的能力。在数字社交回归真实连接的今天,唯有摒弃数据至上的浮躁心态,才能在QQ生态中构建真正有价值的社交资产。