QQ刷名片赞真的无效吗?这个问题在社交营销和日常社交中始终存在争议。有人认为刷赞能快速提升个人影响力,有人则坚持其毫无价值。事实上,刷赞的“无效”并非绝对,而是取决于使用场景、目标需求与平台规则的博弈,本质上是一种与社交逻辑相悖的短期投机行为,其长期价值几乎可以忽略不计。

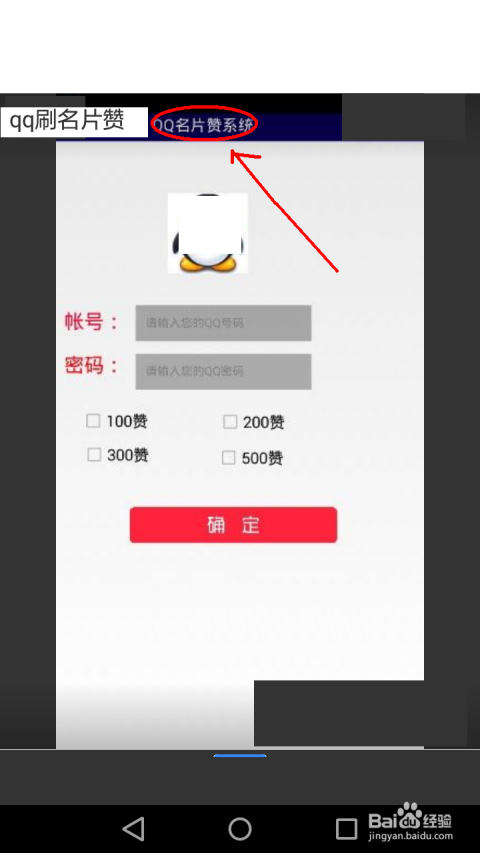

从技术层面看,QQ刷名片赞的操作逻辑与平台风控机制一直在进行“猫鼠游戏”。早期通过脚本、机器账号批量刷赞确实能在短时间内提升赞数,但腾讯早已建立完善的异常数据识别系统——同一IP地址的集中操作、短时间内赞数的非自然增长、账号行为轨迹的异常(如无浏览记录却突然点赞),都会触发风控预警。轻则限流、删除虚假数据,重则封禁账号。这意味着刷赞的“有效性”建立在对抗规则的基础上,而规则的迭代速度永远快于投机手段,这种“有效”本质上极其脆弱,随时可能归零。

更深层的无效性体现在社交价值的错位。QQ名片赞作为社交货币,其核心价值在于传递“认可”与“连接”——朋友点赞是对你动态的认同,合作伙伴点赞是对你专业能力的肯定。而刷赞制造的虚假数据,本质上是“无源之水”“无根之木”。当你向他人展示QQ名片,看到上千个赞却无一条评论、无一个好友互动,这种数据泡沫反而会成为减分项。在商务场景中,精明的合作方会通过查看你的空间动态、好友互动质量判断真实影响力,虚假赞不仅无法建立信任,反而可能暴露投机心态,损害个人或品牌信誉。社交的本质是“人”的连接,而非数字的堆砌,脱离真实互动的赞数,就像没有观众的掌声,再响亮也毫无意义。

用户对刷赞的需求,往往源于对“数据焦虑”的妥协。在社交货币化趋势下,人们误以为赞数=影响力=价值,于是试图通过刷赞快速获得“被认可”的幻觉。但这种焦虑本身就是被异化的社交逻辑——当你不再关注内容质量、互动深度,而是沉迷于数字的虚假繁荣时,已经偏离了社交的初衷。更讽刺的是,刷赞带来的短暂满足感会形成恶性循环:越依赖数据证明自己,越不敢展示真实的、不完美的内容,最终在“人设”的伪装中迷失自我。这种由虚假数据堆砌的“社交地位”,如同沙上城堡,一推即倒,何谈“有效”?

从平台生态角度看,QQ等社交产品一直在引导用户从“数据竞争”转向“内容价值”。算法推荐机制更倾向于将优质内容推送给真实互动用户,而非单纯追求赞数的账号。一个拥有100个真实好友、每条动态都有10条评论的账号,其社交权重远超一个拥有1000个赞却无互动的“僵尸号”。这意味着,刷赞不仅无法带来自然流量,反而可能因为数据异常被算法判定为低质量账号,导致真实曝光量下降。与其花时间金钱刷赞,不如将精力投入到内容创作中——分享专业知识、记录生活点滴、主动与他人互动,这些真实行为才能让QQ名片成为真正的“社交敲门砖”。

当然,不可否认的是,在特定场景下,刷赞可能存在“短期战术性价值”。比如新注册的账号需要基础数据避免“空壳感”,或临时性的活动推广需要快速提升数据吸引力。但这类“有效”必须建立在“可控范围”和“风险意识”基础上:少量、分散的刷赞配合真实内容运营,或许能规避风控,且不会对社交价值造成太大伤害。然而,这种“有效”本质上是一种饮鸩止渴——一旦形成依赖,就会忽视真实社交能力的培养,当平台规则收紧或投机成本增加时,这种“有效”将瞬间瓦解。

QQ刷名片赞的“无效”,是社交规律与投机行为碰撞后的必然结果。 它或许能在短期内满足人的虚荣心,却无法替代真实互动带来的信任与连接;或许能在特定场景下提供数据支撑,却无法转化为长期的社交资产。与其纠结于如何“有效”刷赞,不如回归社交的本质:用真诚连接他人,用价值吸引关注,用内容构建影响力。当你的QQ名片上每一个赞都来自真实的认可,每一条互动都承载着温度,这才是社交数据真正的“有效”所在——它不是目的,而是你与他人、与世界深度连接时,自然而然的美好回响。