QQ空间作为国内早期最具代表性的社交平台之一,其点赞功能自诞生起便成为用户互动的核心符号。从“说说”下方的红色小手,到动态列表里的数字提示,点赞不仅是社交认可的直观表达,更在潜移默化中影响着用户的社交行为与心理满足感。然而,随着“刷赞”现象的普遍化,一个核心问题浮出水面:QQ空间刷赞操作是否由真人完成?这一问题背后,隐藏着社交平台流量逻辑、技术迭代与用户心理的多重博弈,也折射出数字时代社交互动的真实性与虚拟性之争。

真人刷赞:社交生态下的“灰色兼职”与“关系置换”

在探讨QQ空间刷赞的操作主体时,真人参与是不可忽视的一环。这类刷赞行为主要通过两种形式存在:一是兼职刷手的“体力劳动”,二是用户间的“社交置换”。前者常见于各类兼职平台与社交群组,刷手通过模拟真实用户行为,为指定动态点赞,通常按“0.1元-0.5元/个”计费,批量操作下日均可完成数百次点赞。这类操作看似机械,却严格遵循“真人逻辑”——每条动态点赞间隔3-5秒,搭配随机浏览时长,甚至模拟“点赞-评论-取消点赞”的复杂路径,以规避平台基础风控。后者则更具社交属性,例如微商群体通过“互赞群”交换点赞,或年轻用户为满足“虚荣心”请求朋友帮忙刷赞,这类行为本质上是对社交关系的工具化利用,其核心仍是“真人互动”,只是脱离了情感共鸣的本真。

真人刷赞的存在,一定程度上反映了用户对社交认可的刚性需求。心理学研究表明,点赞行为会触发大脑的“奖励中枢”,分泌多巴胺带来愉悦感,这种心理机制催生了“刷赞产业链”的底层需求。但值得注意的是,真人刷赞的效率与成本天然受限:一个兼职刷手日均点赞量不足500条,且难以应对大规模、高时效的刷赞需求(如明星动态、商业推广的集中点赞)。这种局限性,为机器刷赞的崛起埋下伏笔。

机器刷赞:技术驱动的“流量造假”与“成本革命”

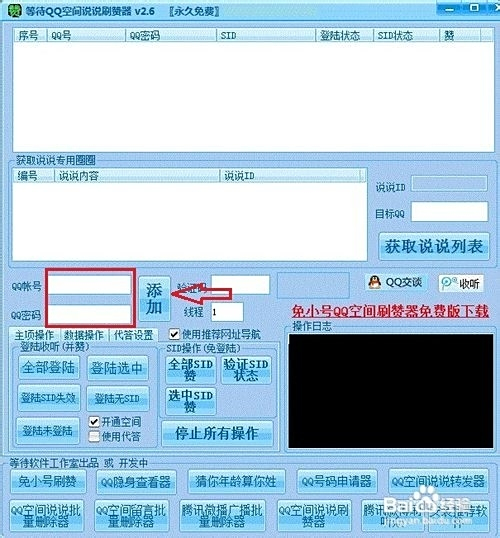

与真人刷赞相比,机器刷赞凭借高效、低成本的优势,成为QQ空间刷赞市场的主流。其技术实现路径可分为三个层级:基础脚本模拟、AI批量操作与云控平台协作。最基础的脚本刷赞通过模拟HTTP请求,直接调用QQ空间的点赞接口,实现“0延迟”批量点赞,但这类操作极易被平台识别(如IP地址集中、点击频率异常)。进阶的AI刷赞则引入“行为模拟算法”,通过分析真实用户的点赞习惯(如深夜活跃时段、特定兴趣标签的动态优先点赞),生成“类人化”操作轨迹,甚至能结合动态内容自动匹配“点赞理由”(如“照片好看”“支持楼主”),大幅提升隐蔽性。而最高级的云控平台刷赞,则通过控制海量“养号”(长期养成的真实账号)设备,分布式执行点赞指令,单台服务器可同时操控数千个账号,点赞成本可压缩至0.001元/个以下,效率是真人刷赞的百倍。

机器刷赞的泛滥,与QQ空间早期宽松的风控环境密不可分。2015-2018年,平台对点赞行为的检测主要依赖“频率阈值”,即单账号单分钟点赞超过20次触发预警,而机器脚本通过分时段、分IP的“慢速点击”轻易绕过规则。此外,商业推广的需求进一步刺激了机器刷赞市场——品牌方为提升广告效果(如动态曝光量、互动率数据),往往选择机器刷赞降低成本,导致“数据泡沫”与真实用户感知的割裂。然而,技术对抗始终存在:2019年后,QQ空间引入“行为序列分析”与“设备指纹识别”,通过点赞前的浏览路径、评论内容与设备硬件特征的交叉验证,机器刷赞的生存空间被大幅压缩,但“道高一尺,魔高一丈”,黑产团队随即开发“动态IP池”“模拟器集群”等对抗手段,形成持续的风控博弈。

平台反制:从“数量管控”到“质量生态”的价值回归

面对真假难辨的刷赞生态,QQ平台的反制策略经历了从“堵”到“疏”的演变。早期阶段,平台主要通过“封号”“降权”等惩罚性手段打击刷赞,但效果有限——黑产账号可快速注册新号,而普通用户因“误判”产生的抵触情绪反而损害社交体验。近年来,平台逐步转向“价值引导”,通过优化算法推荐逻辑,提升“真实互动”的权重。例如,在“热门动态”排序中,系统不仅考量点赞数量,更关注点赞用户的“关系亲密度”(如好友、常互动用户)、“互动质量”(如评论内容与动态的相关性),甚至引入“点赞衰减机制”——超过24小时的动态,点赞权重随时间降低,从源头遏制“历史动态刷赞”。

这种反制逻辑的本质,是对“社交货币”价值的重塑。QQ空间作为以“熟人社交”为核心的平台,其点赞功能的本真价值应在于强化情感连接,而非沦为流量造假的工具。平台通过技术手段识别“非真人点赞”,不仅是为了维护数据真实性,更是为了重建用户对社交互动的信任——当用户知道每一次点赞都来自真实的情感共鸣,而非机器的虚假繁荣,社交生态才能回归健康。

用户认知:从“数字虚荣”到“理性互动”的行为觉醒

刷赞现象的背后,折射出用户对“社交认可”的复杂心理。在QQ空间的主力用户群体(95后、00后)中,点赞数常被视为“人缘”“影响力”的量化指标,甚至衍生出“点赞焦虑”——动态发布后频繁刷新列表,期待数字上涨。这种心理被黑产利用,催生了“刷赞即刚需”的畸形需求。但随着平台反制升级与用户认知成熟,越来越多的人开始反思点赞的本质:一条动态的100个赞,如果是100个真实朋友的真诚反馈,其价值远超10000个机器刷出的数字。

事实上,QQ空间已出现“去刷赞化”的苗头:年轻用户更倾向于“有意义的互动”——如个性化评论、转发分享,而非单纯的“点赞打卡”。这种转变,既是对虚假互动的抵制,也是对社交本质的回归。当用户不再将点赞数视为社交价值的唯一标准,刷赞产业链(无论是真人还是机器)的生存空间将进一步萎缩。

结语:真实社交的根基,在于每一次互动的温度

回到最初的问题:QQ空间刷赞操作是否由真人完成?答案并非简单的“是”或“否”,而是呈现出“真人+机器”的混合形态,且两者在技术对抗与需求博弈中动态演变。但问题的核心,或许不在于操作主体的真假,而在于点赞行为是否承载了真实的社交价值。在数字时代,社交平台的终极使命是连接人心,而非堆砌数据。当每一次点赞都源于真实的情感共鸣,当互动不再沦为数字游戏的筹码,QQ空间的社交生态才能真正焕发生机——这不仅是平台的责任,更是每个用户对“真实社交”的守护。