2018年,QQ作为国内用户基数庞大的社交平台,其生态中衍生出的“QQ刷赞群”并非简单的互助社群,而是依托平台规则缝隙与用户社交焦虑形成的精密流量运作系统。这类群体以“点赞互助”为表象,实则构建了一套涵盖任务分发、技术防封、商业变现的灰色产业链,其运作逻辑深刻映射了社交平台发展初期的规则漏洞与用户需求的异化。

组织架构:层级化分工下的“点赞工厂”

QQ刷赞群的组织架构远超普通互助群的松散形态,呈现出工业化分工的特征。核心层是群主,通常具备社群运营经验,负责搭建平台、制定规则并对接外部资源——他们可能同时运营多个刷赞群,通过矩阵化管理扩大覆盖范围;中层是管理员,多为群主的信任对象,职责包括审核任务真实性、监督刷手执行质量、处理纠纷,甚至开发简单的任务分配表格或小程序提升效率;底层则是数量庞大的刷手,多为学生或兼职者,通过完成点赞任务获取积分或现金报酬。值得注意的是,部分大型刷赞群会设立“资源方”角色,专门提供可规避平台检测的IP池或模拟真实用户行为的脚本工具,形成技术外包链条。这种层级结构确保了从需求发布到任务完成的闭环管理,使“点赞”这一简单行为被拆解为可量化、可复制的生产流程。

运作机制:从“互助”到“交易”的异化路径

QQ刷赞群的运作机制以“任务池”为核心,通过积分体系实现资源置换。用户在群内发布点赞需求时,需填写目标QQ号、动态链接、所需赞数及时限,管理员审核后将其录入任务池,并扣除用户相应积分(积分可通过发布任务或参与其他互助获取)。刷手根据任务池列表自主选择接单,通过模拟真实用户行为完成点赞:例如使用不同设备登录小号,浏览目标动态3-5秒后点赞,避免短时间内集中操作触发平台风控。任务完成后,用户需在群内确认收货,系统自动将积分返还至刷手账户,形成“发布任务-接单执行-确认结算”的完整链路。

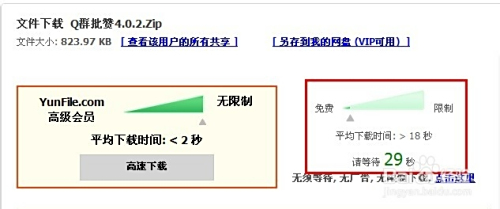

为提升效率,部分群主引入半自动化工具:开发简单的QQ机器人自动抓取群内任务需求,或利用第三方平台实现积分跨群流通。这种模式使“点赞互助”从早期的人情交换彻底异化为商品交易——用户购买的不仅是数字,更是社交平台中的“可见性”与“影响力感知”。

商业逻辑:流量焦虑下的数据商品化

2018年,社交平台的流量竞争进入白热化阶段,QQ空间的“访客记录”“动态热度”等功能强化了用户对数据指标的敏感度,刷赞需求因此爆发。刷赞群敏锐捕捉到这一商机,构建了三层变现逻辑:

一是服务费抽成,群主从每笔任务中抽取10%-20%的积分作为管理费,大型群群主月收入可达数千元;二是广告变现,群内频繁发布“微商加粉”“公众号推广”等广告,按曝光或点击收费;三是数据批发,资源方将批量点赞账号打包出售给MCN机构或商家,用于营造“热门商品”或“网红人设”的虚假繁荣。这种模式本质是将社交数据货币化,用户为缓解“社交焦虑”(如动态无人点赞的尴尬、微商业绩压力)付费,群主则通过信息差与技术差牟利,形成“需求-供给-变现”的灰色闭环。

技术博弈:防封策略与平台治理的猫鼠游戏

2018年QQ平台已开始打击异常点赞行为,刷赞群因此发展出系统的防封技术。刷手需严格遵守“操作规范”:单账号每日点赞上限不超过20次,同一IP地址下登录账号不超过3个,避免连续点击同一用户的多条动态。群主则定期组织“防封培训”,教授使用虚拟机、代理IP等工具隐藏真实设备信息,甚至开发“模拟人工脚本”,实现随机时间、随机评论的“拟人化”点赞。

然而,平台治理始终紧随其后:QQ通过算法识别“短时高频点赞”“无浏览记录点赞”等异常行为,对涉事账号限流或封禁。这种博弈倒逼刷赞群不断迭代技术,例如从“人工刷赞”转向“真人点击平台”(雇佣真人通过指定链接完成点赞),或接入第三方平台的“积分墙”服务,将风险分散至更多用户。截至2018年末,头部刷赞群已形成“技术对抗-规则更新-模式转型”的动态平衡,其复杂程度远超普通用户的想象。

生态反思:当点赞成为社交“硬通货”

QQ刷赞群的盛行,本质是社交平台“数据至上”价值观的畸形产物。2018年,QQ空间的“热门动态”排序算法高度依赖点赞、评论等互动数据,导致用户陷入“不点赞就被边缘化”的焦虑,刷赞行为因此获得合理性。然而,这种虚假互动严重破坏了社交生态的真实性:优质内容因缺乏初始流量被淹没,商家依赖虚假数据制定营销策略,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

从更宏观视角看,QQ刷赞群的兴衰是社交平台发展进程中的缩影:当平台过度强调数据指标,用户便可能通过技术手段“优化”表现;而治理滞后于创新,则让灰色产业链得以野蛮生长。2018年之后,随着微信、抖音等平台对“唯数据论”的反思,以及算法推荐对真实互动的侧重,QQ刷赞群逐渐式微,但其揭示的“社交需求-平台规则-技术博弈”三角关系,至今仍是社交生态研究的核心命题。

QQ刷赞群的运作逻辑,本质上是一场用户对社交平台规则的无声反抗与畸形利用。当点赞从真实互动的符号异化为可交易的数字,社交关系的根基便开始松动——真正有价值的连接,永远源于内容本身的温度与思想的共鸣,而非屏幕上冰冷的数字泡沫。