刷赞刷播放量真能提升内容影响力吗?在内容创作者数量激增的当下,这个问题的答案变得愈发重要。当“10万+”成为内容创作的KPI,当“爆款”的诱惑让创作者偏离初心,刷赞刷播放量成了看似捷径的“数据鸦片”。然而,这种虚假的繁荣真的能转化为影响力吗?内容影响力的本质是用户信任与内容价值的共鸣,而非冰冷的数字游戏,刷数据的操作或许能短暂提升曝光,却无法沉淀真正的核心竞争力。

刷赞刷播放量,本质上是通过技术手段或人工操作模拟用户行为,制造虚假的互动数据。这种行为在行业内早已不是秘密:从短视频平台的“刷量工作室”到图文内容的“刷赞产业链”,创作者用金钱购买“点赞”“播放”“评论”,试图在算法推荐中获得优势。但问题在于,平台算法的核心逻辑是“用户行为真实性”——当大量数据与实际互动率(如完播率、评论转化率、分享率)不匹配时,系统会判定为异常流量,反而可能降低内容权重。这意味着,刷来的播放量可能成为“无效曝光”,无法触达真正感兴趣的用户,更谈不上影响力提升。

更深层的矛盾在于,内容影响力的核心是“用户连接”,而非“数字堆砌”。影响力意味着用户愿意主动传播、深度互动、甚至为内容付费,而刷数据恰恰破坏了这一连接逻辑。试想,一条视频播放量百万,却寥寥无几的真实评论,用户只会觉得内容“水分太大”;一篇阅读量10万+的文章,点赞数不足百,反而会让受众质疑内容的可信度。虚假数据就像一层“滤镜”,短期内让内容看起来光鲜,却无法掩盖内容的空洞——当用户发现“名不副实”时,流失的不仅是关注,更是对创作者的信任。而信任一旦崩塌,影响力便无从谈起。

创作者对刷数据的依赖,往往源于“流量焦虑”。在算法主导的内容分发机制中,高数据意味着更多曝光机会,商业合作也更青睐“数据好看”的账号。但这种短视逻辑忽视了影响力的长期性。刷数据或许能带来短暂的流量红利,却无法形成可持续的内容壁垒。当平台加大打击力度(如抖音、B站等已上线异常数据监测系统),当用户对虚假数据的容忍度降低,依赖刷量的创作者将面临“数据归零”甚至账号封禁的风险。更严重的是,刷数据的行为会让创作者陷入“数据依赖症”——不再打磨内容,只钻研“刷量技巧”,最终失去创作能力,被行业淘汰。

从行业生态来看,刷赞刷播放量正在破坏内容市场的公平性。当劣质内容通过刷数据获得曝光,挤压优质内容的生存空间,整个行业的创作动力都会被削弱。用户在虚假数据的“信息茧房”中,难以接触到真正有价值的内容,久而久之对平台失去信任;广告主投放广告时,若发现数据造假,也会减少对内容营销的投入,形成恶性循环。一个健康的内容生态,应该鼓励“内容为王”,而非“数据至上”,刷数据的行为恰恰是对这一原则的背离。

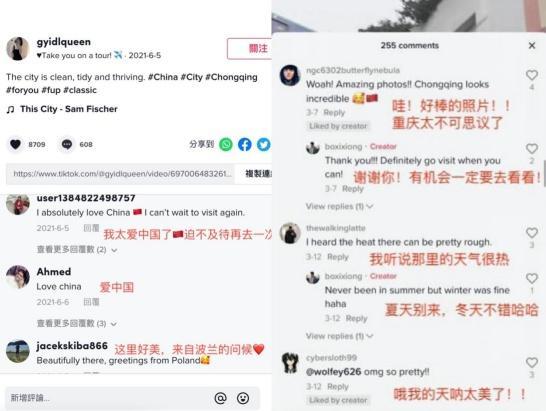

那么,不依赖刷数据,如何真正提升内容影响力?答案其实很简单:回归内容本质,深耕用户价值。优质内容的影响力,从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的。以知识类创作者为例,那些能持续输出深度、实用内容的创作者,即使初期数据平平,也会因用户认可而逐渐积累影响力;情感类账号若能真诚与用户共鸣,评论区自然会形成活跃的社群,这种真实互动才是影响力的基石。平台算法也在不断迭代,越来越重视“用户停留时长”“互动质量”等指标,这意味着,创作者需要从“追求数据”转向“经营用户”——通过内容解决用户痛点,引发情感共鸣,建立长期信任关系。

对于创作者而言,拒绝刷数据不仅是对行业的负责,更是对自身发展的保护。影响力从来不是一蹴而就的,它需要时间的沉淀和内容的打磨。与其将金钱和时间投入虚假数据的“无底洞”,不如静下心来研究用户需求,提升创作能力。当内容真正有价值时,用户会自发传播,数据自然会水到渠成。平台方也应完善数据监测机制,建立透明的评价体系,让优质内容获得更多曝光机会,遏制刷数据的不良风气。

刷赞刷播放量或许能带来短暂的虚荣,却无法换来真正的影响力。内容创作的本质是价值传递,影响力的核心是用户认可。在这个信息爆炸的时代,唯有回归内容初心,用真诚打动用户,用价值留住用户,才能在激烈的竞争中脱颖而出,实现影响力的长期积累。毕竟,虚假的数字会褪色,但真实的价值永远闪耀。