在淘宝平台的生态中,商品排名直接决定流量与转化,而“点赞收藏”作为核心互动数据,成为商家竞相追逐的“流量密码”。由此衍生出的“刷点赞收藏”现象,看似是简单的数据造假,实则是平台算法逻辑、商家生存策略与监管规则三方博弈的缩影。这一行为背后,既有商家对流量分配机制的精准算计,也藏着平台生态中“劣币驱逐良币”的隐忧,更折射出电商行业从“野蛮生长”向“规范发展”的转型阵痛。

一、算法逻辑:点赞收藏为何成为排名“硬通货”?

淘宝的商品排名算法本质上是“用户体验优先”的复杂决策系统,而点赞收藏数据被赋予高权重,源于其被平台视为“用户真实兴趣”的量化指标。在搜索排序逻辑中,系统会综合考量点击率、收藏加购率、转化率、坑产(商品坑位产出)等维度,其中收藏加购率(即用户将商品加入收藏或购物车的比例)直接反映“潜在购买意愿”——用户收藏商品往往是出于“暂不购买但未来可能需要”或“对比后倾向选择”的心理,这类行为比单纯点击更能体现商品吸引力。

更关键的是,淘宝的“猜你喜欢”等推荐场景更依赖用户行为标签。当大量用户对同一商品进行点赞收藏,算法会判定该商品与目标用户群体匹配,从而将其推送给更多相似兴趣用户,形成“数据反馈-流量倾斜-数据再增长”的正向循环。这种机制下,点赞收藏不仅是“排名助推器”,更是“流量放大器”,商家通过刷单试图在算法早期阶段“伪造用户兴趣”,以撬动平台的自然流量分配。

二、商家困境:流量焦虑下的“数据突围战”

刷点赞收藏的泛滥,本质是淘宝商家在“流量马太效应”下的生存策略。平台头部商家凭借品牌知名度、供应链优势和营销预算,早已占据搜索排名前列,中小商家若仅依赖自然流量,几乎难以突破“曝光-点击-转化”的瓶颈。以服装行业为例,一款新品上架初期,若没有初始收藏量,算法会判定其“不受欢迎”,直接将其埋没在搜索结果的第十页之后——而用户浏览习惯决定了90%的流量集中在首屏,这种“看不见的困境”迫使商家不得不通过刷单“破局”。

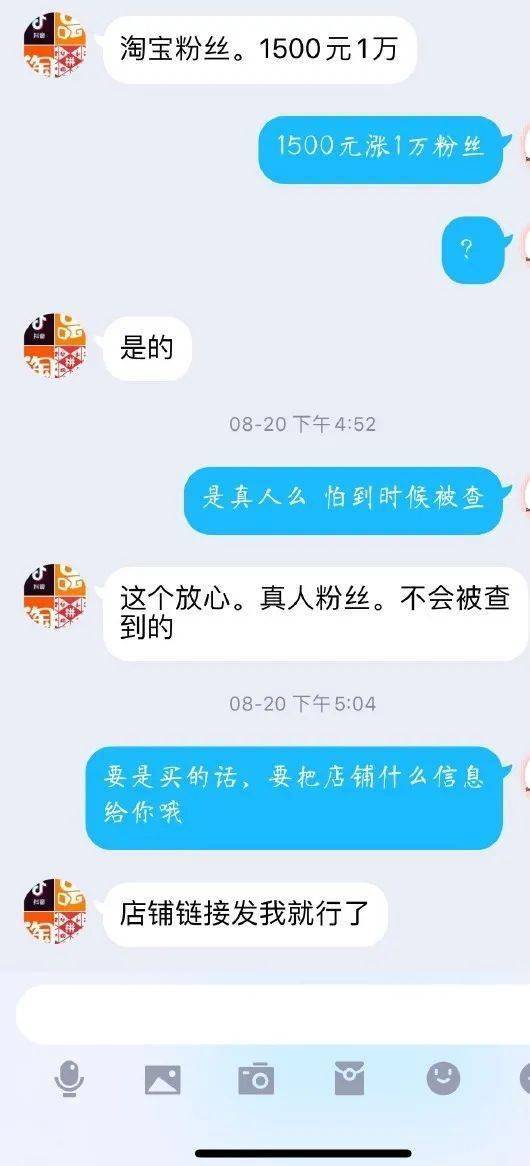

成本考量也是重要因素。相比直通车、钻展等付费推广工具,刷单的单次成本极低:一个点赞约0.1-0.3元,一次收藏约0.5-1元,中小商家用几百元就能快速积累数百条数据,让商品在搜索排名中“崭露头角”。更重要的是,刷单能快速营造“爆款假象”,吸引真实用户产生从众心理——当看到某商品拥有“1万人收藏”“5千个赞”时,用户会下意识认为“这款商品值得买”,从而提升点击率和转化率,形成“刷数据-真流量-高销量”的短期盈利闭环。这种“以小博大”的诱惑,让无数商家明知风险却仍铤而走险。

三、风险与代价:刷单的“双刃剑”效应

尽管刷点赞收藏能带来短期流量红利,但其背后的风险与代价正逐渐显现。对商家而言,平台监管的“高压线”从未放松。淘宝的风控系统已能通过用户账号行为(如短时间大量操作同一商品、IP地址异常、无真实购买行为的收藏等)精准识别刷单行为,一旦被判定为“虚假交易”,轻则商品降权、限制流量,重则扣分、封店,多年经营的数据积累可能一夜清零。

更隐蔽的伤害在于用户体验的透支。当用户发现“高收藏量”商品实际评价平平、质量与宣传不符时,会对平台的推荐信任度大打折扣。长期来看,虚假数据会扭曲平台的算法逻辑——算法误判“受欢迎”的商品获得更多曝光,而真正优质的商品因数据不足被埋没,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。这种“数据泡沫”不仅损害商家自身信誉,更会侵蚀整个淘宝生态的健康度,最终影响平台的商业价值。

四、生态进化:从“刷数据”到“做内容”的必然转向

面对刷单乱象,淘宝平台正通过算法升级与规则重构推动生态进化。一方面,算法权重逐渐从“纯数据指标”转向“内容质量+用户真实反馈”的综合评估:如今商品详情页的短视频讲解、买家秀的真实评价、客服响应速度等“软指标”在排名中的占比不断提升,商家若仅靠刷单而忽视产品优化和服务提升,终将被算法淘汰。

另一方面,平台正鼓励商家通过“内容种草”获取自然流量。例如,淘宝直播、短视频带货等模式让商家通过真实场景展示商品价值,吸引用户主动点赞收藏;逛逛、小红书等内容社区则成为商家与用户深度互动的阵地,通过优质内容沉淀真实粉丝,而非依赖虚假数据“堆砌”排名。这种转变下,刷单的生存空间被大幅压缩,商家唯有回归“产品为王、服务至上”的本质,才能在流量竞争中赢得长期优势。

在淘宝生态的进化中,刷点赞收藏曾是商家在流量焦虑下的“捷径”,但随着算法的完善和监管的收紧,这条路的尽头已是悬崖。真正的商品排名提升,终究离不开用户真实的选择与认可——当商家将精力从“刷数据”转向“做产品”,从“欺骗算法”转向“服务用户”,才能在平台的流量竞争中赢得持久生命力,而淘宝生态也因此更健康、更具可持续性。这不仅是商家的个体选择,更是整个电商行业从“流量思维”向“用户思维”转型的必然方向。