刷赞评论在社交媒体中的泛滥,已成为数字时代不可忽视的隐性风险。这种看似“低成本高回报”的数据造假行为,实则像一把双刃剑,不仅扭曲了社交媒体的生态逻辑,更在个人、平台、社会多个层面埋下隐患。从表面看,刷赞评论能迅速提升内容热度、塑造虚假人气,但其背后隐藏的系统性风险,正逐步侵蚀着社交媒体的信任基石与传播价值。

平台生态的扭曲与算法失灵是首当其冲的风险。 社交媒体的核心竞争力在于其算法推荐机制,而这一机制依赖真实用户互动数据来判断内容质量与传播价值。刷赞评论通过制造虚假的“高互动”信号,直接干扰算法的判断逻辑——当低质内容靠刷量获得流量倾斜,优质内容反而因数据平平被淹没,算法的“优胜劣汰”功能便形同虚设。例如,某知识类创作者耗时撰写的深度分析,可能因自然传播缓慢被算法压至底层;而一段拼接的搞笑视频,通过刷赞评论迅速登上热门,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长期来看,这种数据失真会导致平台内容生态劣质化,用户在重复消费低质信息后流失率攀升,最终损害平台的商业价值与用户黏性。更严重的是,刷赞产业链的规模化运作(如“刷赞工作室”通过机器批量操作)进一步加剧了平台的数据清洗成本,迫使平台投入更多资源研发反作弊系统,这种“猫鼠游戏”消耗的不仅是技术资源,更是平台对健康生态的维护能力。

个人权益的隐性侵害与信任透支是更直接的风险。 对普通用户而言,参与刷赞评论往往源于“流量焦虑”或“从众心理”,却忽视了其中的权益陷阱。一方面,刷赞服务通常需要用户提供社交账号权限,部分平台甚至要求开启“朋友圈可见”“通讯录读取”等敏感权限,这为隐私泄露埋下隐患——用户的位置信息、社交关系、浏览记录等可能被服务商非法收集,用于精准诈骗或数据贩卖。另一方面,频繁刷赞可能导致账号被平台判定为“异常行为”,轻则限流、降权,重则永久封禁,用户多年积累的社交资产(如粉丝、内容、商业合作)瞬间清零。更值得警惕的是,这种虚假互动会形成“数据依赖症”:创作者为维持数据表现持续刷量,逐渐丧失对真实创作能力的追求;普通用户在长期接触虚假评论区后,对平台内容的信任度下降,甚至对真实互动产生怀疑,最终陷入“越刷越假,越假越刷”的怪圈。当社交媒体的“点赞”“评论”失去真实反馈的意义,人与人之间的连接便异化为冰冷的数字游戏,社交平台的核心价值——真实互动与情感共鸣——也随之瓦解。

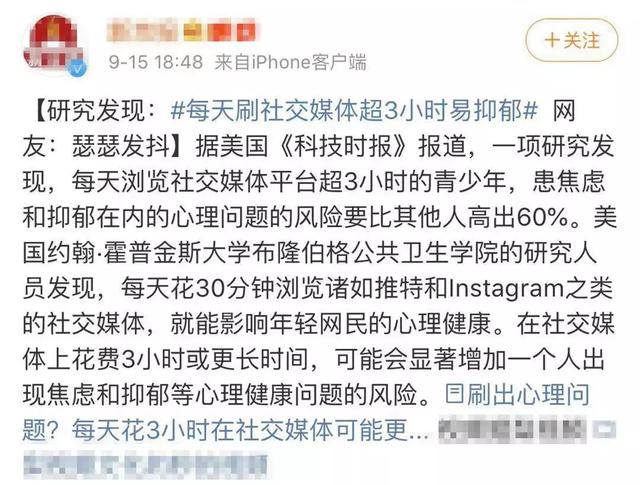

社会信任体系的侵蚀与价值观异化是更深层次的风险。 刷赞评论的泛滥正在重构社会对“价值”的认知逻辑。在商业领域,品牌方为快速打造“爆款”,通过刷量营造产品热销假象,误导消费者决策。例如,某新锐品牌在电商平台刷出“10万+条好评”,实际产品却存在质量问题,消费者在“被欺骗”后对整个行业的信任度下降,最终导致劣质产品驱逐优质产品的市场失序。在公共舆论场,刷赞评论更可能成为操纵民意的工具——通过批量制造“正面评论”掩盖争议,或用“负面刷量”恶意抹黑个人或机构,破坏网络讨论的客观性。当公众习惯性质疑“热搜是否 bought”“评论区是否刷过”,社会共识的建立将变得异常艰难。更严重的是,青少年作为社交媒体的重度用户,在长期接触“数据至上”的价值观后,容易形成“流量=成功”的扭曲认知,为追求虚假人气模仿刷赞行为,甚至将“造假”视为生存策略,这对青少年的价值观塑造将产生不可逆的负面影响。

商业环境的公平性破坏与资源错配是延伸性风险。 对企业而言,社交媒体数据已成为衡量品牌影响力、评估营销效果的核心指标,而刷赞评论的介入让这一指标失去公信力。广告主在投放时难以判断KOL的真实粉丝质量,可能为“虚假流量”支付高额费用,造成营销预算的严重浪费;平台方在商业合作中因无法区分真实与虚假数据,不得不降低整体广告报价,损害商业生态的健康度。此外,中小创作者与品牌在刷量竞争中的天然劣势,进一步加剧了资源向头部集中——当流量可以通过“购买”而非“内容质量”获得,普通创作者的上升通道被堵死,社交媒体的“去中心化”理想彻底沦为空谈。长期来看,这种数据造假行为会削弱整个数字经济的创新动力:企业不再聚焦于提升产品或服务质量,转而将资源投入“刷量技术”的研发,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环,最终阻碍行业的可持续发展。

刷赞评论的风险,本质上是数字时代“真实稀缺性”的集中体现。当社交媒体的互动数据从“真实反馈”异化为“可交易商品”,其承载的信任、情感与价值便一同被稀释。要破解这一困局,需要平台、用户、社会三方协同:平台需升级反作弊技术,建立“真实互动优先”的算法逻辑;用户需提升媒介素养,拒绝参与数据造假,主动拥抱真实互动;社会则需倡导“内容为王、价值为先”的数字文化,让流量回归其“反映真实需求”的本质。唯有如此,社交媒体才能摆脱“数据泡沫”的束缚,重新成为连接人与人、传递真实价值的精神家园。