刷QQ赞的原理和方法是什么?这一问题背后,折射的是社交媒体时代个体对社交认同的渴望与数字社交行为的异化。作为腾讯QQ平台的核心互动功能之一,点赞不仅是简单的情感表达,更被赋予了社交货币的属性——点赞数量成为用户社交影响力的量化指标,这种量化机制催生了“刷赞”需求。要深入理解这一现象,需从底层逻辑、实现路径及现实影响三个维度展开剖析。

一、刷QQ赞的底层逻辑:机制、心理与技术的交织

刷QQ赞的存在并非偶然,而是平台社交机制、用户心理需求与技术可能性共同作用的结果。从平台机制看,QQ的点赞功能具有“公开可见性”与“聚合展示”两大特征:用户主页会集中展示动态获赞数,好友列表中“点赞排行”等功能进一步强化了点赞的社交比较属性。这种设计使得点赞从私密互动变为公开社交符号,用户自然会通过提升点赞数量来强化自身社交形象。

从用户心理层面看,刷赞行为背后是多重需求的叠加。首先是社交认同需求,在青少年及年轻用户群体中,点赞数量被视为“受欢迎程度”的直接证明,高赞动态能带来群体中的归属感;其次是焦虑缓解需求,部分用户因担心动态“无人问津”而产生社交焦虑,刷赞成为快速获得反馈的“安慰剂”;最后是功利性需求,商家账号、自媒体创作者等将点赞视为账号权重的辅助指标,认为高赞能提升内容曝光率。

技术层面,QQ作为老牌社交平台,其早期版本及部分功能模块存在可被利用的接口漏洞。例如,点赞数据的生成与展示逻辑若存在校验不严,可能被自动化脚本绕过;此外,QQ的“动态分组”“好友权限”等功能也为精准刷赞提供了便利——通过分组可见性测试,用户可针对性对特定人群刷赞,避免被系统判定为异常行为。

二、刷QQ赞的方法:从技术工具到社交策略的多元路径

刷QQ赞的方法已形成从“技术硬刷”到“社交软刷”的完整链条,不同方法对应着不同的技术门槛与风险等级。

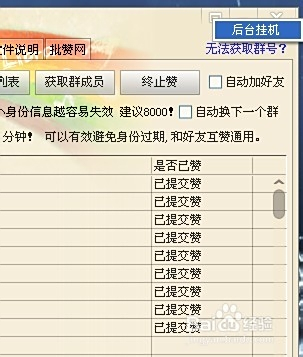

技术硬刷路径主要依赖自动化工具。早期常见的“QQ刷赞软件”通过模拟用户操作(如调用API接口、伪造登录信息)向目标动态批量发送点赞请求,这类工具通常需要绑定QQ账号,存在账号被盗、隐私泄露风险。随着平台反作弊系统的升级,纯脚本刷赞的存活率大幅降低,于是衍生出“人工众包刷赞”模式——用户通过兼职平台或社群接单,由真人手动完成点赞任务,这种方式因模拟真实用户行为,更难被系统识别。此外,部分第三方网站或小程序打着“免费刷赞”旗号,诱导用户分享链接或观看广告,实则通过收集用户信息或植入恶意代码牟利。

社交软刷路径则更依赖用户主动构建的社交网络。典型代表是“互赞群”——用户加入QQ群组后,群成员之间通过“点赞接力”互相支持,例如发布动态后@群友请求点赞,或约定“你赞我动态,我赞你空间”。这种模式基于“礼尚往来”的社会交换原则,虽然效率较低,但风险较低且能维系真实社交关系。更高阶的软刷策略是通过内容设计引导自然点赞,例如发布争议性话题、情感共鸣文案或互动投票,激发用户主动点赞意愿,间接实现“赞数增长”。

三、刷赞的价值与挑战:虚假繁荣下的真实代价

刷QQ赞在短期内能满足用户的社交虚荣心或功利性需求,但长期来看,其负面影响远大于表面价值。从个体层面看,过度依赖刷赞会导致“社交认知扭曲”——用户将点赞数量等同于社交价值,忽视真实互动的质量,甚至陷入“刷赞-焦虑-再刷赞”的恶性循环。曾有心理学研究指出,频繁通过虚假数据获取社交认可的用户,其自尊水平反而更低,因为内心清楚“点赞水分”的存在。

从平台生态看,刷赞行为破坏了社交公平性。优质内容本应通过自然传播获得认可,但刷赞机制使得低质内容可通过“技术操作”获得虚假流量,挤压优质内容的生存空间。此外,批量刷赞会干扰平台算法推荐逻辑——QQ的“可能感兴趣的人”“热门动态”等功能基于用户行为数据,虚假点赞会导致推荐精准度下降,损害用户体验。

对此,腾讯平台已建立多层次反作弊体系:通过行为分析(如点赞频率、设备指纹识别异常操作)、内容审核(过滤批量点赞指令)、账号处罚(对违规用户限制点赞功能或封号)等方式打击刷赞行为。然而,随着技术迭代,刷赞手段也在不断升级,双方始终处于“道高一尺,魔高一丈”的博弈状态。

四、回归本质:社交影响力的核心是真实连接

刷QQ赞的原理与方法,本质是数字社交时代个体对“被看见”的焦虑投射。但社交影响力的构建从来不是靠虚假数据堆砌,而是源于真实的内容价值与情感连接。当用户将精力从“如何刷赞”转向“如何创作能引发共鸣的内容”“如何维系真诚的社交关系”,才能真正获得可持续的社交认同。未来,随着平台对“真实社交”的倡导(如QQ推出的“熟人社交”强化功能),刷赞的生存空间将进一步被压缩,而那些能沉淀真实互动、传递正向价值的用户,才是社交生态中的真正赢家。