刷票行为在蓉城如何影响公众信赖?这一问题并非简单的道德评判,而是关乎城市治理效能与社会生态健康的深层命题。作为新一线城市的标杆,成都以其“公园城市”的治理理念、烟火气与时尚感交融的城市气质,吸引着千万市民的深度参与。从社区“最美阳台”评选到网红餐厅打卡投票,从公益活动人气比拼到政务平台意见征集,各类投票活动已成为连接政府、市场与公众的重要纽带。然而,当刷票行为如暗流般渗透这些场景,其对公众信赖的侵蚀远超想象——它不仅扭曲了结果的真实性,更在消解社会信任的底层逻辑,让“选票”这一民主参与的基本符号失去意义。

刷票行为在蓉城的实践样态:技术驱动下的信任异化

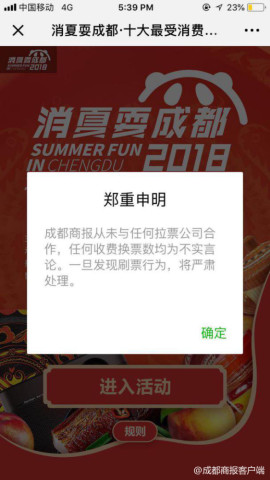

在蓉城,刷票早已不是简单的“亲友团拉票”,而是演变为技术化、产业化的灰色链条。某社区“邻里互助之星”评选中,参选者通过第三方平台购买“刷票服务”,以每票0.5元的价格实现票数“日翻倍”;某本地美食节“最受欢迎小吃”投票中,商家利用脚本程序模拟用户行为,30分钟内将票数从5000飙升至5万,远超真实消费者的参与规模。这些行为背后,是“流量变现”的利益驱动——商家将投票结果与品牌宣传挂钩,个人将票数视为荣誉资本,组织方则将数据热度作为活动“成功”的证明。更值得警惕的是,部分政务类投票活动也未能幸免,某区“文明家庭”评选被曝出“内部指标+外部刷票”的组合操作,导致真正践行家庭美德的落选,引发公众对“评选公平性”的集体质疑。这种技术驱动的刷票行为,让投票结果从“公众意愿的集合”异化为“资本与技术的游戏”,公众的每一次点击都可能沦为被操控的数据。

公众信赖的崩塌路径:从结果质疑到制度信任危机

公众信赖是一种“预期性信任”——市民相信投票活动能反映真实偏好,相信组织方能维护公平正义,相信制度能约束失范行为。而刷票行为恰恰通过破坏这一预期,引发信任的连锁崩塌。首先,它直接消解了“结果公正性”。当蓉城某高校“校园十佳歌手”比赛中,选手通过刷票实现票数反超,观众会本能地质疑:“舞台上的实力是否敌不过屏幕后的技术?”这种质疑从单一活动扩散至对类似组织的整体不信任,下次社区活动投票时,市民可能不再愿意投入时间与情感,认为“结果早就内定了”。其次,它损害了“组织方公信力”。无论是商业机构还是政府部门,一旦放任刷票,都会被贴上“不作为”“包庇纵容”的标签。某区文旅局发起的“成都文旅推荐官”投票因未处理刷票投诉,被网友调侃为“官方认证的流量造假”,直接削弱了公众对政务活动的参与热情。更深层次的是,它动摇了“制度信任”的根基。刷票行为之所以屡禁不止,部分源于制度惩戒的“软约束”——多数活动仅以“取消资格”作为处罚,缺乏法律层面的追责。这种“低成本高收益”的失衡,让公众产生“规则可被轻易突破”的认知,进而对整个社会的公平正义体系产生怀疑。

蓉城语境下的特殊挑战:烟火气背后的治理盲区

成都的“烟火气”是其城市魅力的核心,但这也为刷票行为提供了滋生的土壤。一方面,民间自发性投票活动数量庞大,从小区业主群里的“最佳物业”投票到抖音上的“成都宝藏小店”评选,这些活动缺乏统一的监管标准,组织方多为志愿者或自媒体,既无技术能力识别刷票,也无动力投入成本治理,形成“监管真空”。另一方面,部分政务活动为追求“参与热度”,过度强调票数排名,甚至将投票结果与资源分配直接挂钩,变相鼓励刷票。某街道“微更新项目”投票中,社区为争取更多财政支持,默许居民通过微信群“拉票刷票”,导致项目最终落地并非基于实际需求,而是“刷票能力”的比拼。这种“形式大于内容”的治理逻辑,让刷票行为披上了“为集体谋利”的外衣,增加了公众的辨别难度与道德困惑。

重塑信任的可能路径:技术赋能与制度共治的双向奔赴

遏制刷票行为对公众信赖的侵蚀,需要蓉城在技术、制度、文化层面构建系统性解决方案。技术上,应推动投票平台引入“行为指纹识别”“动态验证码”等AI技术,通过分析用户注册设备、点击频率、IP地址等数据,精准识别机器刷票与异常流量。某本地社区试点“实名投票+人脸识别”系统后,刷票行为下降90%,印证了技术防护的有效性。制度上,需建立跨部门协同监管机制,由网信办、市场监管局、公安局联合制定《蓉城投票活动管理规范》,明确刷票行为的法律责任,对情节严重者可依据《反不正当竞争法》处以罚款;同时将活动组织方的“反刷票义务”纳入信用评价体系,对屡次违规者实施行业禁入。文化上,应通过“成都市民公约”修订、社区典型案例宣讲等方式,培育“公平参与”的公共意识。当市民意识到“每一张真实选票都是城市治理的基石”,刷票行为将失去社会土壤。唯有让技术成为“守护者”而非“帮凶”,让制度成为“高压线”而非“稻草人”,才能让公众信赖在蓉城的每一场投票中重新生长。

刷票行为在蓉城的影响,远不止于一场活动的胜负得失,它关乎城市精神的底色——是选择“流量至上的浮躁”,还是坚守“公平为本的厚重”?当市民不再怀疑“选票的价值”,当组织方不再纵容“规则的失灵”,当技术不再服务于“虚假的繁荣”,蓉城的公众信赖才能真正成为支撑城市治理现代化的坚实根基。这不仅是技术问题、制度问题,更是一场关乎“城市如何对待每一个普通声音”的价值选择。